医療の現場でも耳にする機会が増えた「AI」という言葉。特に「強いAI」と「弱いAI」という分類を聞くと、難しそうに感じるかもしれません。

私自身、臨床検査技師として日々の業務に携わる中で、AI技術の進歩を肌で感じています。また、E資格を取得し、専門的な知識を持つ立場からも、このテーマの重要性を痛感しています。

この記事では、強いAIと弱いAIの本質的な違いを初心者にもわかりやすく解説し、臨床検査技師が現場でどのように活用できるかを具体的に紹介します。

この記事を読んだらには、AIの基礎を正しく理解し、これからの医療の変化に前向きに対応できる自信が得られるでしょう。

強いAIと弱いAIとは?

強いAIの定義と特徴

強いAI(Artificial General Intelligence, AGI)は、人間と同等の知能を持ち、幅広い課題を柔軟に解決できるAIのことを指します。特徴としては以下の点が挙げられます。

- 複数の分野にまたがる知識の応用が可能

- 自己学習と自己改善の能力を持つ

- 感情や意図を理解し、状況に応じた判断が可能

たとえば、強いAIは医療だけでなく、法律や経済など全く異なる分野でも的確な判断を行えると想定されています。

弱いAIの定義と特徴

弱いAI(Narrow AI)は、特定の目的やタスクに特化して設計されたAIです。

医療現場で使われるほとんどのAIはこの「弱いAI」に該当します。特徴としては以下の通りです。

- 特定分野の問題解決に優れる

- 設計された範囲外の問題には対応できない

- 学習内容や能力は限定的

たとえば、画像診断AIは胸部X線の読影はできても、血液検査データの解析は別のAIが担当します。

分類が生まれた背景と歴史

この分類は、AI研究が進む中で「人間並みの知能を持つAI」と「特化型AI」の違いを明確にするために生まれました。

1950年代、アラン・チューリングが「機械は思考できるか?」という問いを立て、AI研究が始まりました。その後、1980年代には特化型のエキスパートシステムが普及し、実用的な「弱いAI」が医療や工業分野に広まりました。

近年は弱いAIの性能が急速に向上し、強いAIの実現も現実味を帯びつつあります。

臨床検査技師が理解すべき強いAIと弱いAIの違い

能力範囲と目的の違い

強いAIは「何でもできる」ことを目的にしていますが、弱いAIは「特定の業務を効率化する」ことが目的です。

例えば、「血液検査データから異常値を検出する」「CT画像から腫瘍を発見する」など、用途が限定されています。

臨床検査技師が触れるAIのほとんどは弱いAIで、目的が明確に設定されています。

人間の思考再現の有無

強いAIは人間の思考を模倣し、未知の課題にも柔軟に対応できます。

一方、弱いAIは事前に与えられたデータとルールに基づいて動作し、想定外のケースには対応できません。

応用範囲と限界

弱いAIは特化型ゆえに精度は高い反面、応用範囲が狭いという限界があります。

病理画像診断用のAIは病理分野では非常に有効ですが、同じシステムを血液検査や遺伝子解析に使うことはできません。

医療・臨床検査分野における弱いAIの活用事例

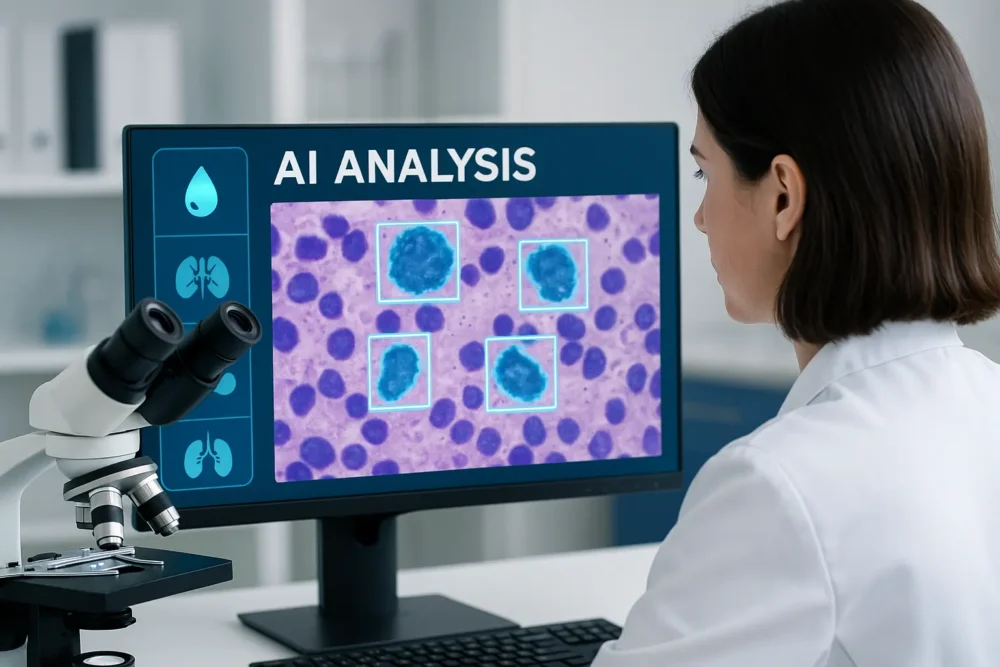

画像診断支援AI

CT、MRI、X線画像を解析し、異常部位をマーキングするAIは、診断精度の向上と見落とし防止に役立ちます。

例えば、肺がんの早期発見AIは、人間の目では見逃しやすい微細な陰影を自動で検出します。

検査データ解析の自動化

大量の検査データから異常値を自動抽出するAIは、臨床検査技師の負担を大幅に軽減します。

例えば、糖尿病患者のHbA1c値や腎機能指標を自動で判定し、異常傾向を早期に察知できます。

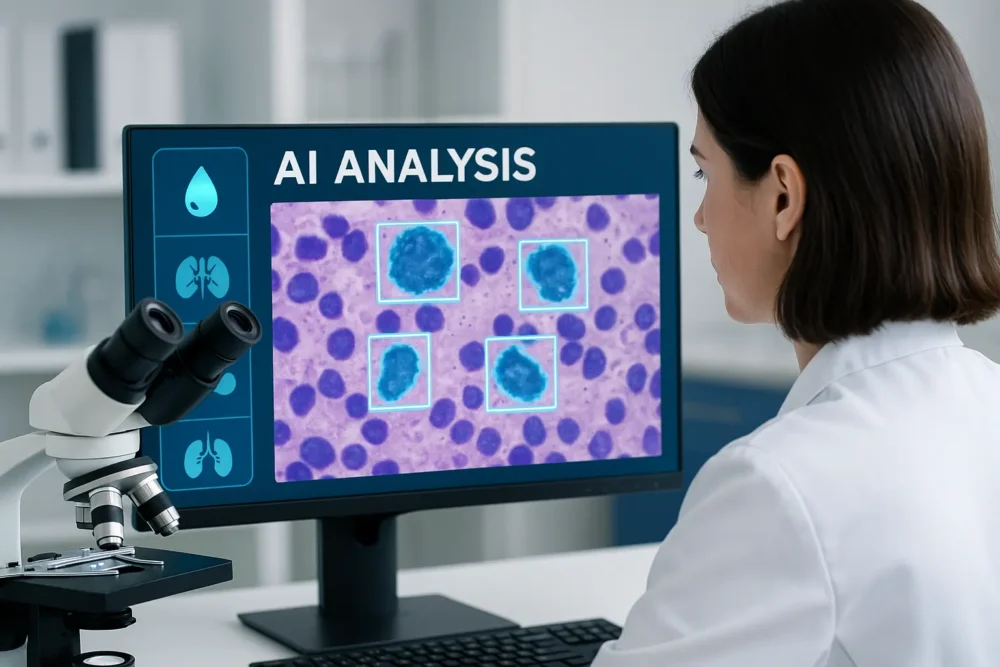

病理検査の効率化

病理スライド画像をAIが自動分類することで、病理医の負担軽減と診断スピード向上が実現します。

近年では、AIが腫瘍細胞の数や分布を定量化することで、より客観的な診断が可能になっています。

強いAIが医療現場にもたらす可能性と課題

人間に近い意思決定と判断力

強いAIが実現すれば、医療現場での臨床判断を総合的に支援できるようになります。

患者の症状、検査結果、既往歴を統合的に解析し、最適な診断や治療法を提案できるでしょう。

臨床検査業務の高度化への影響

将来的には、検査データ解析から診断提案までを一貫して行うAIが登場する可能性があります。

臨床検査技師は単なる検査実施者から、AIと協働して医療戦略を立てる役割へと進化するかもしれません。

倫理・安全面の懸念

強いAIの判断が誤った場合の責任所在や、患者データの取り扱いなど、倫理的課題も浮上します。

また、AIに過度に依存することで人間のスキルが低下するリスクも指摘されています。

AIを学び始める臨床検査技師への学習ステップ

AI学習におすすめの教材・サイト

AIを学びたい方におすすめなのが、以下のような教材です。

キカガク(KIKAGAKU) 無料AI講座

Pythonや機械学習、生成AIの基本を体系的に学べる日本語のオンライン講座。初心者向けで、演習と動画があり、ブラウザだけで完結する学習スタイルです。構築不要で、まず AI を触ってみたい方にぴったりです。

医療AI関連の学習教材と資格

医療従事者にとって有用な資格には以下のようなものがあります。

- G検定(ジェネラリスト検定)

- AIの全体像を理解するのに最適

- E資格(エンジニア向け)

- より実践的な知識を必要とする

臨床検査技師であれば、まずはG検定から始めるのが良いでしょう。

現場でのAI活用スキル向上のヒント

日々の業務でAIツールに触れる機会を増やし、使い方や限界を実感することが重要です。

院内の導入は、まだ先ですがAIに慣れておくことは必要です。

まとめ

強いAIと弱いAIの違いを理解することは、臨床検査技師がこれからの医療変化に対応する第一歩です。現状の医療AIは弱いAIが中心ですが、将来の強いAI登場に備え、基礎を押さえておくことが重要です。

AIの知識と活用スキルを高めることで、単なる検査実施者から医療データ活用の専門家へと成長できます。変化の激しい医療現場で、自信を持ってAIと共に働く未来を描きましょう。