- 試験範囲が広すぎて、どこから手をつければいいのか分からない…

- 最新の生成AIやLLMが出題されると聞いて不安…

- 120分・160問という時間配分に対応できる気がしない…

G検定の学習を始めた人なら、誰もが一度はこうした悩みに直面するのではないでしょうか。参考書や問題集は数多くありますが、やみくもに勉強を進めても成果につながらず、最終的には「時間をムダにした…」と後悔することも少なくありません。

私自身、キカガクの長期コースを受講し、E資格を取得した経験があります。当初は試験範囲の広さに圧倒されましたが、学習法の順序を工夫することで知識を整理しながら確実に点数につなげることができました。

この記事では、その経験をもとに「G検定」にも応用できる学習法を整理しました。実際に受験するかどうかに関わらず、効率的に学習を進め、点数へ直結させる戦略を紹介しています。

この記事を読むと、表面的なテクニックではなく「知識をどう整理して学ぶか」という本質がわかります。ぜひ最後まで読んでみてください!

G検定を取る意味

AIの共通言語を短期間で習得する

G検定の最大の価値は、AI領域の広い範囲を短期間で理解できる点にあります。要件定義や企画、評価の場で「何ができて何が難しいか」を適切に言語化できるようになると、議論の質が一段上がります。

ITはもちろん、製造や金融、ヘルスケアのようにデータ活用が進む領域では、チーム横断で通用する“共通言語”の有無が、そのままプロジェクトの前進速度に影響します。

合格難易度の現実感

合格率は一般に6〜7割と語られることが多く、適切な学習手順を踏めば十分に手が届きます。難しさの本質は、難解な数式運用よりも、横断的な知識を限られた時間で正確に取り出せるかどうかです。

つまり、丸暗記の総量勝負ではなく、用語の定義と関係性を正しく学び、設問の狙いを素早く見抜く力が要となります。

カンニングが可能でも整理力が問われる理由

オンライン受験で検索やノートの参照が許されていると聞くと、安心感が先に立ちますが、1問45秒という制約下では、ゆっくり検索していては到底間に合いません。必要なのは、調べる範囲を最小化し、引くべき情報に一瞬で到達できる準備です。

紙のノートであれPDFであれ、索引と目次リンク、見出しの粒度、ページの構成といった“情報設計”の良し悪しが、そのまま得点力に直結します。

G検定は「探せるから楽」ではなく、「探しやすく整えていないと厳しい」という性質を持つことを最初に理解しておきましょう。

G検定が難しいと言われる正体

範囲の広さ

G検定では、AIの歴史や用語、古典的な機械学習からディープラーニングまでの代表的手法、指標の読み取り方、さらに法律や倫理といった社会的側面まで、幅広い内容が問われます。

最初に立ちはだかる壁は、「どこから手をつければよいのか」という迷いです。ここで深追いせず、まずは通読して全体像をつかむことが肝心です。

最新動向の出題

試験には毎回、最新の技術名やトピックが一定割合で出題されます。これらは定義や特徴を一行で言えるレベルを目標にし、チートシートに専用ページを設けておくと、本番での確認が一瞬で済みます。ニュース的な知識は流れが速いため、直前期の数日でざっと見直すのが効果的です。

重要なのは、「深く掘り下げる領域」と「名詞だけ押さえる領域」を明確に分け、学習効率を高めることです。

最大の壁は時間

時間制限は、知識の正確さだけでなく意思決定の速さも試します。迷って1分以上立ち止まると、終盤で問題を処理しきれなくなります。本番では、即答できる設問から先に解き、微妙なものは印をつけて後回しにしましょう。

検索を使う場合でも、定義の細かな違い、法律や倫理の条文、直近の固有名詞確認など、“範囲が限定された問い”に絞ることが重要です。こうした意識が、1問45秒という短い制限時間の中で最大限の得点を引き出します。

時間配分は、模試を繰り返し受けて身体に覚え込ませるのが王道です。

合格までの全体設計

1周目は止まらず通読

学習のスタートは、公式テキストの通読です。理解できない箇所があっても立ち止まらず、印を付けて先へ進みましょう。最初の一周は「試験全体の範囲を把握する」と割り切ることが大切です。

細部の理解は二周目以降で十分です。むしろ全体像がないまま個別論点を深掘りすると、記憶が孤立して定着しにくくなります。

章構成や見出しの流れに慣れておくと、後のノート索引化にも役立ちます。

語彙リストで概念を揃える

次のステップは語彙整理です。専門用語を一行で要約し、似た概念の違いを自分の言葉で書き分けます。たとえば評価指標や過学習対策の目的とデメリットなど、混同しやすい用語を意識的に並べて整理すると理解が深まります。

語彙リストは完成形を目指さず、演習で出会うたびに追記していく辞書として扱いましょう。語彙が揃えば、解説やニュースの理解速度が目に見えて向上します。

図解→演習二周→模試→チートシートで定着

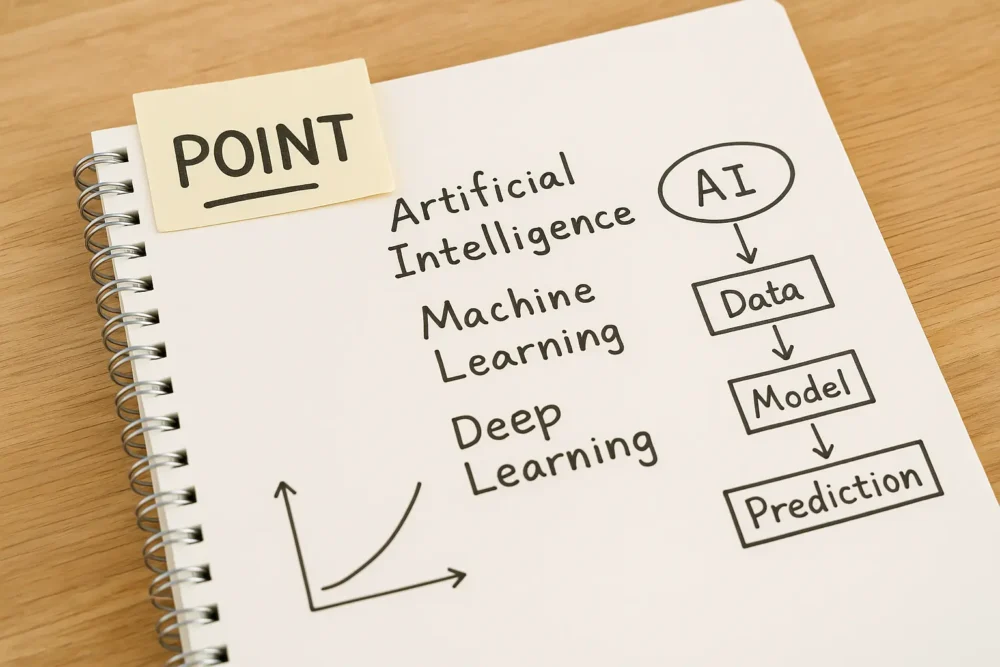

理解を加速させるには図解が効果的です。教師あり学習・教師なし学習・強化学習の関係などを一枚の図にまとめ、視覚でつかめるようにします。

そのうえで問題集は、1周目で解説をじっくり理解し、2周目で間違えた箇所を重点的に復習します。

模試では時間配分を体に染み込ませ、最後に当日の参照時間を短縮するためのチートシートを仕上げましょう。

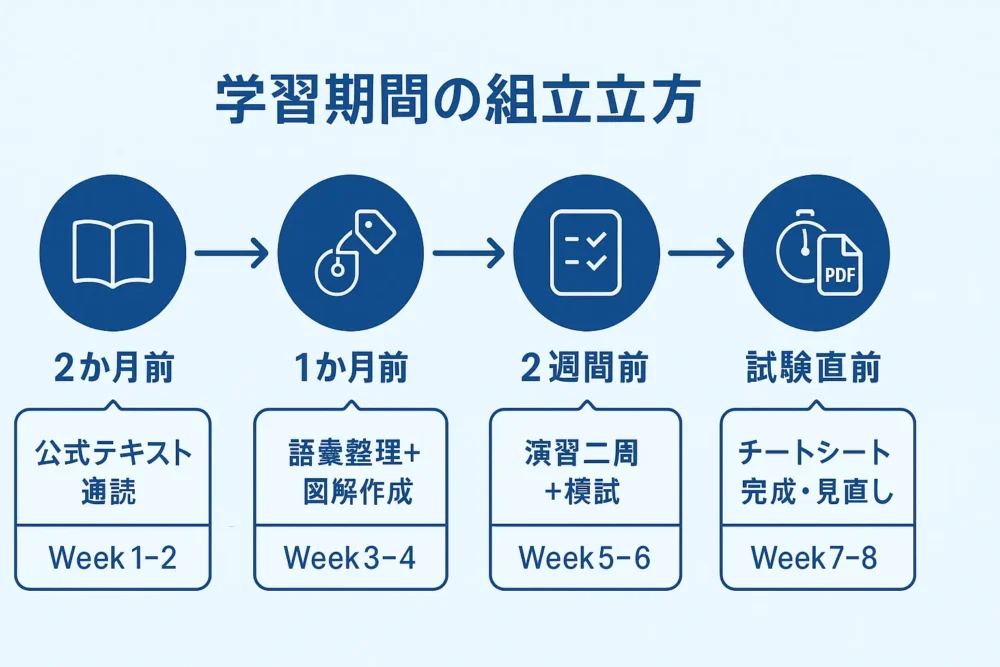

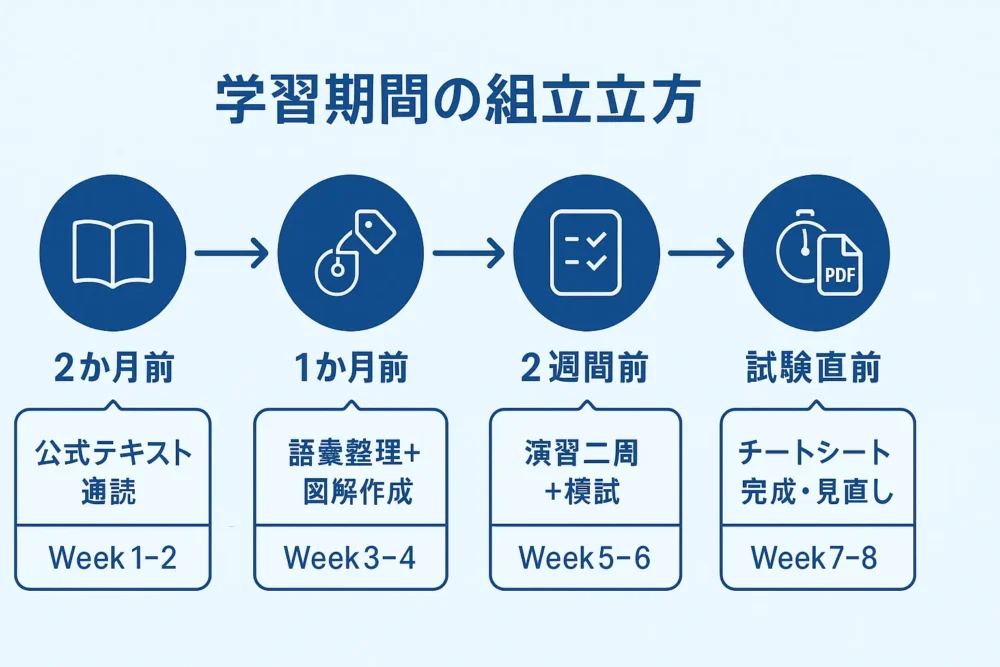

学習期間の組み立て方

2か月(60〜80時間)の基本設計

余裕をもって取り組める場合は、2か月を一つの目安にします。

公式テキストを通読2回で回し、語彙の土台を作る

図解ノートを整える

問題集を2周回し、解説の読み込みとミス原因の整理を進める

模試を実施し、時間配分を最適化

チートシートを完成させ、当日の導線を確認

スキマ時間の活用設計

通勤や待ち時間などの短い時間は、語彙・歴史・倫理条文の復習に最適です。前夜に翌朝の復習項目を3つだけ決めておくと、取りかかりが速くなります。

スキマ時間は集中学習の代替ではなく、補強として位置づけることで継続しやすくなります。

教材の選び方と使い方

公式テキストは全体像を把握するために読む

入口は、やはり公式テキストです。最初の通読は理解を求めず、章構成や話の流れを体に入れることを目的とします。

二回目では、印を付けた箇所を重点的に拾い、索引や目次の使い勝手を高めるために付箋を整理します。これにより資料の位置づけが明確になり、学習の迷走を防げます。

問題集は解説を読むために解く

問題演習は、正誤の結果よりも解説の読み込みがメインです。

なぜその選択肢が正しく、他が誤りなのか。設問が区別させたい概念は何か。こうした視点で読み、解説の語り口を語彙リストに反映させます。そうすることで、次に同種の問題に出会ったとき“同じ目線で”判断できる状態を作れます。

二周目では、間違えた原因を言語化したうえで、同タイプの問題を集中的に解き、ミスを再発させない仕組みを作ります。

模試の位置づけ

模試は、時間配分と意思決定の訓練台です。本番と同じ制約条件で解き、終了後には迷った箇所や検索に費やした時間を振り返ります。

重要なのは、教材の数をむやみに増やすのではなく、選んだ教材を深く2周以上回すことです。

ノートと可視化のコツ

図解で曖昧さを減らす

理解の速度は、図の質に大きく左右されます。文章だけで覚えた知識は混線しやすいのに対し、図に落とし込むと矛盾や抜けが目に見える形で浮かび上がります。

自作の図は、他人の図よりも理解度が高くなります。

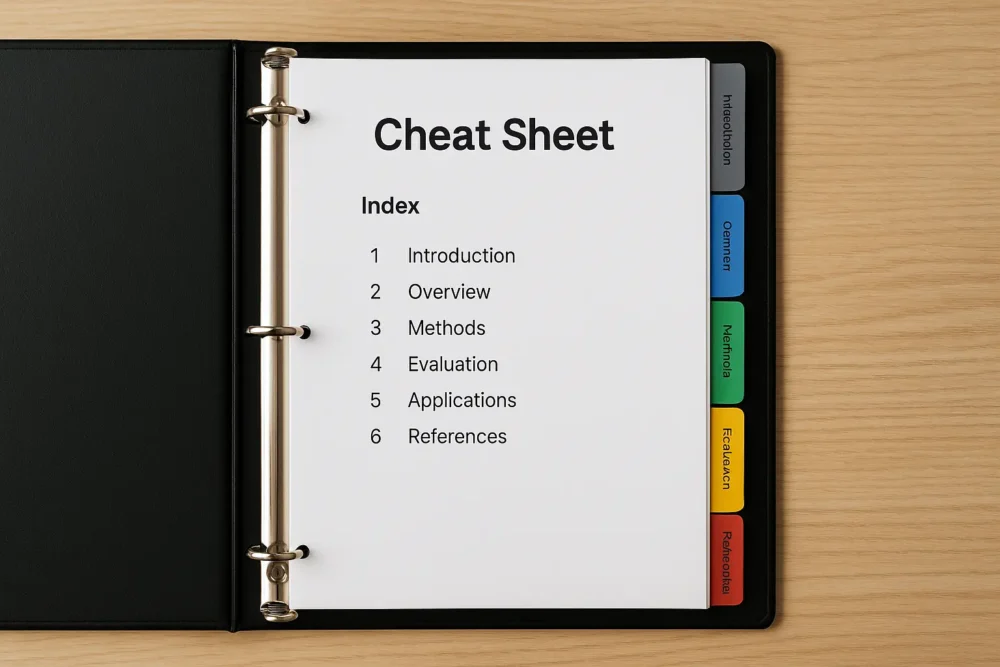

タブと色分けで参照時間を短縮

テキストやノートは、分野や目的に応じて色分けすると、当日の参照時間を大幅に短縮できます。色は多すぎるとかえって分かりにくくなるため、3〜4色で十分です。

検索に頼る前に紙面の構造だけでアクセスできるようにしておくと、45秒制限の中で強みになります。

ノートのPDF化と目次リンク

語彙リストや図解、復習ログは1つのPDFにまとめると管理が楽になります。章ごとに目次リンクを設定し、検索窓からキーワードで瞬時に該当ページへジャンプできるようにすれば、本番の“迷い時間”を数秒単位で削れます。

紙とPDFは競合ではなく補完関係にあります。紙は視線で一瞬に俯瞰でき、PDFはキーワードで深く潜れる。

両方を使い分けられるよう準備しておきましょう。

問題演習の回し方

一周目:解説の“内容”を理解する

演習の初回は、正答率よりも解説の文脈理解に集中します。

設問がどの概念の差を見抜かせたいのか、選択肢にどんな引っかけが仕込まれているのかを意識しましょう。

解説のキーフレーズは語彙リストに移し替え、次に似た問題に出会った際の思考の入り口にします。初回から完璧を目指す必要はありません。

迷った箇所の理由を明確にしておくほうが、二周目の伸びは大きくなります。

二周目:間違えた問題を集中攻略する

二周目は「間違えた問題」に絞って復習します。特に同じタイプの問題を連続して解くことで、自分の弱点パターンを狙い撃ちで修正できます。

苦手分野をまとめて練習すると、判断の基準が整理され、次に出会ったときに迷う時間が大幅に減ります。

ここで模試を挟むと、時間配分のクセや思考の切り替え方がよりクリアになります。模試後に残った弱点には学習時間を集中的に投下し、得点源とする領域・確認にとどめる領域を最終的に線引きしていきましょう。

チートシートの作り方──検索時間を“秒”に変える

目的と構成を明確にする

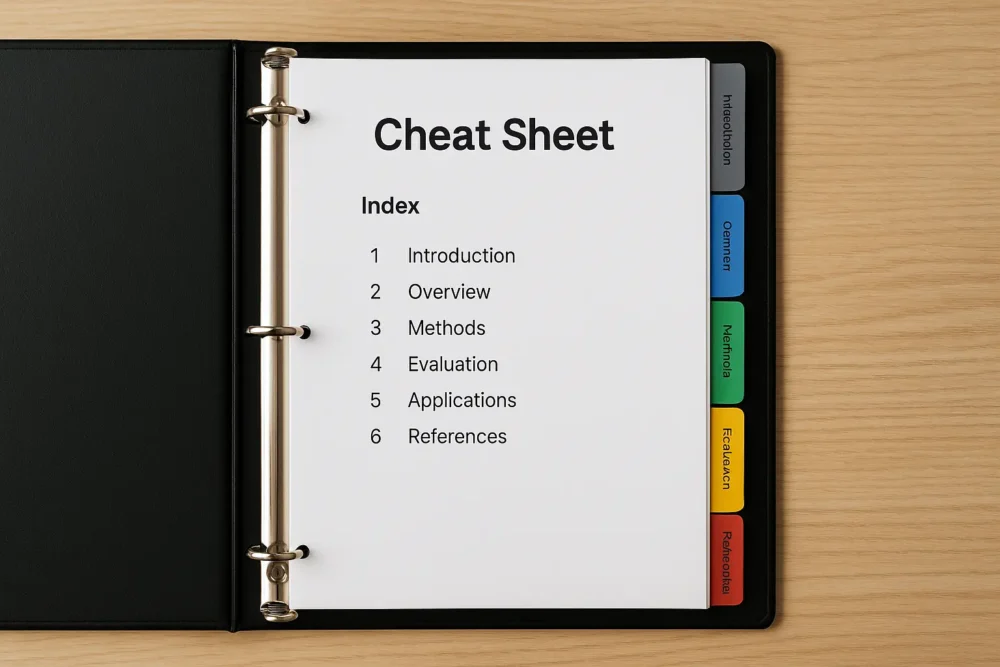

チートシートの目的は、当日の確認時間を秒単位まで圧縮することです。

この骨組みがあれば、当日の検索は最小限に抑えられます。

- 歴史年表

- 時代の区切りと象徴的イベントを一行で言える形に

- 学習法

- 代表タスクと代表手法を対で並べる

- 代表モデル

- 要点と弱点を簡潔に

- ディープラーニング

- 活性化関数や勾配消失対策

- CNNとRNN

- 使い分けを簡潔にまとめる

- 評価指標

- 何を測り、何を測らないかを明確化

- 前処理・過学習対策

- 目的と副作用を記載

- 法律・倫理

- キーフレーズを正確な言い回しで

- 最新動向

- 名詞一覧化

版を重ねて最小十分形にする

チートシートは一度で完成しません。演習や模試のたびに追記し、冗長な記述は削除、見出しの粒度を整えます。

ページ数が増えすぎた場合は索引ページを先頭に置き、見出し単位でジャンプできる目次を設定しましょう。

図と表のバランスも重要です。文字が多すぎれば視線移動が遅くなり、図が多すぎれば肝心の言い回しが曖昧になります。自分の目が最速で動く配置を探り、何度も小さく改訂する姿勢が最後に効いてきます。

紙+PDFの二刀流

- 紙の強み

-

ページ全体を一瞬で俯瞰できること。

- PDFの強み

-

検索やリンクで深く潜れること。

どちらか一方に偏らず、問いの性質に応じて使い分けられる準備をしておくと、45秒という制限の中で最大の武器になります。

閲覧デバイスの切り替えも事前に練習し、当日に操作で迷わないようにしておきましょう。

試験当日の戦術

前半は“回収”、後半は“見直しと検索”

試験が始まったら、最初の60分は得点源の回収に徹します。即答できる設問を逃さないことが重要で、迷う問題に出会ったら印を付けて一旦離れる勇気を持ちましょう。

後半は保留した問題の再攻略に軸足を移し、必要に応じてピンポイント検索で裏取りを行います。配点が同じである以上、難問に執着するより、確実に取れる点を積み上げたほうが全体の得点は安定します。

一分以上は立ち止まらない

悩み続けるほど、時間は静かに削られていきます。判断が揺らいだら、短いメモを残して保留へ回しましょう。どの観点を確認するのかをメモに書いておくと、思考の再開コストが下がります。

迷った末に選んだ選択肢を見直しで頻繁に覆す癖がある人は、根拠を一語で残す練習をしておくと、最終判断の精度が安定します。

検索は“狭い問い”に限定する

検索は万能ではありません。幅広い探索は時間を浪費します。効果的なのは、定義の微妙な言い回し、法律や倫理の条文確認、直近の固有名詞の裏取りなど、ピンポイントな問いに対してのみです。

検索に使うキーワードは学習中にメモしておき、当日打ち込みやすい短い形に整えておくと、さらに効果が上がります。

1日の学習ルーティン例

平日1時間の三分割

仕事や学業の合間でも、1時間を3つのブロックに分けると学習が回しやすくなります。冒頭で前日の弱点を確認し、次に問題と解説を往復、最後に図解を見直します。

短い時間でも、語彙・演習・図解が結びつくと理解は飛躍的に進みます。

開始のハードルを下げるために、机に座る前に「最初に開くページ」を決めておくと良いでしょう。

週末は模試と弱点潰し

まとまった時間が確保できる週末は、必ず模試を実施して時間感覚を養います。終了直後の振り返りで、迷いの多かった領域や検索に費やした時間を記録し、翌週の学習テーマに反映します。

計画は細かくしすぎると破綻しやすいため、大きな柱を一つ決め、達成したら次へ進む程度の余白を残すことが、継続のコツです。

テーマ回しで飽きを防ぐ

毎日同じ分野に取り組むと刺激が減り、ペースが落ちます。

今日は評価指標、明日は歴史、明後日は法律・倫理、とテーマを回すことで新鮮さを保てます。

テーマを切り替えることで、学習内容を別の角度から照らす効果も生まれ、記憶の接続が増えて思い出しやすくなります。

まとめ

合格への最短ルートは、知識を整理し、順序立てて学ぶことです。

通読で全体像をつかみ、語彙で概念を揃え、図解で関係を可視化し、演習二周でミスの原因を断ち、模試で時間配分を仕上げ、チートシートで当日の判断を秒単位に短縮する。この流れを守れば、学習は自然に進みます。

検索可能な試験でも、整理されていない知識は引き出せません。索引化されたノートやリンク付きPDFがあれば、必要情報に即座に到達できます。

準備は小さな一歩から始めれば十分です。毎日少しずつ積み重ねることで、45秒という制約すら味方になります。