- G検定に興味はあるけど、自分に合格できるか不安…

- 文系や数学が苦手でも、G検定に合格できるの?

- AI未経験でも短期間の学習で本当に大丈夫?

G検定は初心者にもチャンスが十分ある一方で、油断すると簡単に落ちてしまう、少しクセのある試試験でもあります。

この記事では、IT未経験からAI資格の最高峰「E資格」を取得した私が、G検定の難易度を初心者目線で徹底分析します。

実際の合格率や初心者がつまずきやすいポイント、そしてAI未経験からでも効率よく合格を目指すための具体的な対策法まで詳しく解説します。

初心者でも、ポイントを押さえれば十分合格は可能です。 ぜひこの記事を読んで、G検定合格への第一歩を踏み出してみてください!

G検定(ジェネラリスト検定)とは?

出典:ディープラーニング協会

G検定(ジェネラリスト検定)とは、日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する資格試験で、ディープラーニングを中心としたAI技術の基礎知識やビジネス活用に必要な知見を身につけることを目的としています。

試験範囲には、ディープラーニングや機械学習などAIの基本的な仕組みや技術的手法はもちろん、実際に企業や社会でAIがどのように活用されているのかという具体的な事例まで含まれています。

プログラミングや高度な数学の知識は必須ではなく、AI未経験者でも学習しやすい点も魅力です。

AIに興味があるもののどこから学習すればよいかわからない方や、文系出身者、ビジネスパーソンが「AIリテラシー」を高める最初のステップとして非常に人気のある資格となっています。

AIを技術的な観点だけではなく、ビジネス目線でも理解できるように体系化されていることが特徴です。

G検定の概要

| 概要 | AIに関する様々な技術的な⼿法やビジネス活⽤のための基礎知識を有しているかどうかを確認できる。 |

| 受験資格 | 制限なし |

| 試験時間 | 120分 |

| 出 題 数 | 160問程度 |

| 出題形式 | 多肢選択式(選択問題) |

| 合格ライン | 70%程度(非公開) |

| 受験会場 | オンライン実施(自宅受験) |

| 受験費用 | • 一般:13,200円(税込) • 学生:5,500円(税込) |

| 試験日程 | 年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月) 詳細は公式サイトをご確認ください。 |

| 公式サイト | https://www.jdla.org/certificate/general/ |

特に、AIに関心があり知識を身につけたい初心者や、ビジネス現場でAI活用を考えている社会人におすすめの資格です。

試験はオンライン(自宅)で受験可能ですが、安定したインターネット環境やパソコンの準備が必要です。試験中の他人との協力や外部サイトの利用は禁止されているため、注意が必要です。

不合格になった場合、受験日から2年以内に再受験する際には、一般税込6,600円、学生税込2,750円と、通常の半額で受験できます。

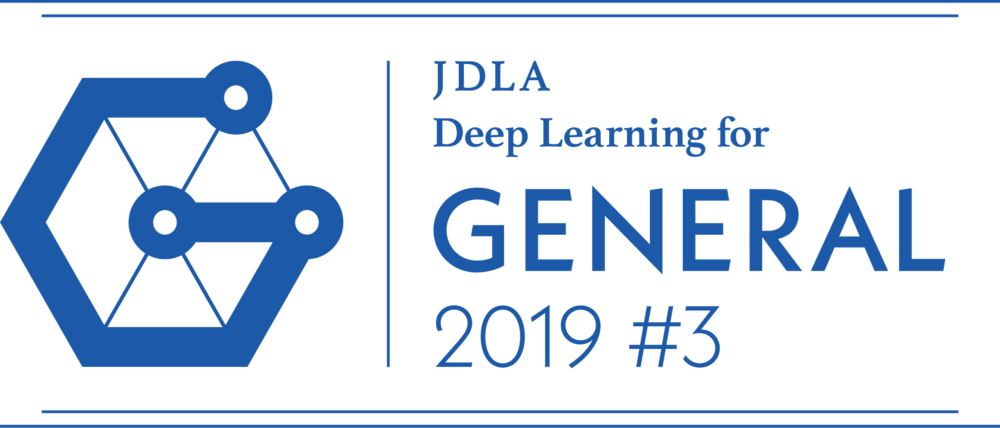

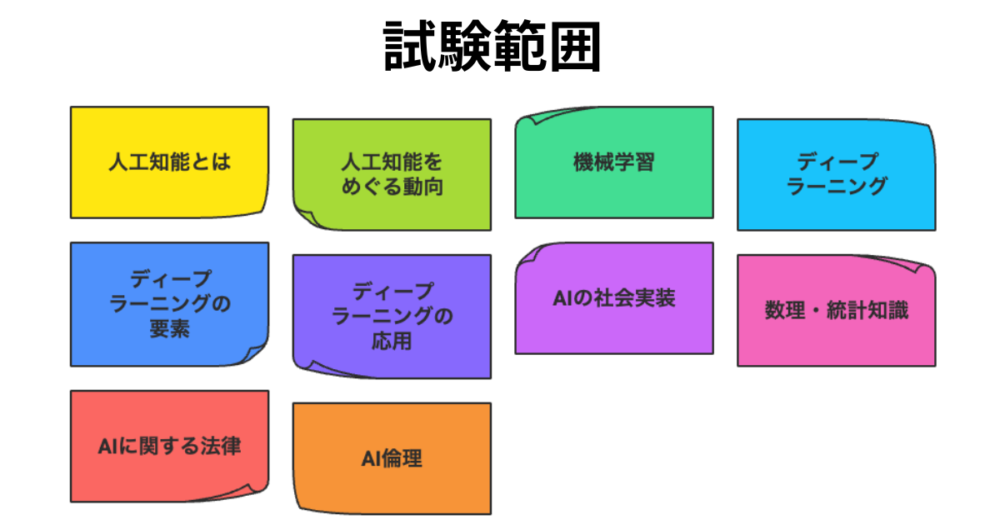

G検定の試験範囲

技術的な基礎知識だけでなく、ビジネスでの活用や法律・倫理といった社会的な側面まで、バランスよく出題されるのが特徴です。

以下に、公式シラバスに基づいた試験範囲を紹介します。G検定合格を目指すうえで、まずはどのような知識が求められるのかをしっかり把握しておきましょう。

人工知能とは

人工知能(AI)の定義や基本概念、AI効果、人工知能とロボットの違いなど、AIに関する基礎的な理解を深めます。

人工知能をめぐる動向

AI分野での歴史的な発展や現在のトレンドを学びます。探索・推論、知識表現、エキスパートシステム、機械学習、ディープラーニングなどのトピックが含まれます。

機械学習の概要

教師あり学習、教師なし学習、強化学習など、機械学習の基本的な手法やモデルの選択・評価方法について学びます。

ディープラーニングの概要

ニューラルネットワークの構造や活性化関数、誤差関数、正則化、誤差逆伝播法、最適化手法など、ディープラーニングの基礎技術を理解します。

ディープラーニングの要素技術

全結合層、畳み込み層、正規化層、プーリング層、スキップ結合、回帰結合層、Attention、オートエンコーダ、データ拡張など、ディープラーニングを構成する各種技術について学びます。

ディープラーニングの応用例

画像認識、自然言語処理、音声処理、深層強化学習、データ生成、転移学習・ファインチューニング、マルチモーダル、モデルの解釈性、モデルの軽量化など、ディープラーニングの多様な応用事例を学習します。

AIの社会実装に向けて

AIプロジェクトの進め方や、データの収集・加工・分析・学習に関するプロセス、実務での適用方法について理解を深めます。

AIに必要な数理・統計知識

AI技術を理解し応用するために必要な数学や統計の基礎知識を学びます。

AIに関する法律と契約

個人情報保護法、著作権法、特許法、不正競争防止法、独占禁止法、AI開発委託契約、AIサービス提供契約など、AIの開発・運用に関連する法的知識を習得します。

AI倫理・AIガバナンス

国内外のガイドライン、プライバシー、公平性、安全性とセキュリティ、悪用、透明性、民主主義、環境保護、労働政策、その他の重要な価値、AIガバナンスなど、AIの倫理的側面やガバナンスに関する理解を深めます。

公式サイトに例題があるので確認してみてください!

「易しい」と言われる理由

合格率が高く、チャレンジしやすい

G検定の合格率は、毎回おおむね65〜75%前後と高水準です。これは、ITパスポート試験(約50%)や他のIT系資格と比較しても高く、「合格率だけ見ればG検定の方が簡単なのでは?」という声も少なくありません。

実際に合格した方の中には「AI未経験でも、しっかり準備すれば十分に合格できるレベル」と感じている人も多く、数値的にも初心者が挑戦しやすい検定と言えます。

学習教材も豊富に揃っている

G検定では、公式シラバスに記載された範囲をもとに問題が出題されます。そのため、学ぶべき範囲がはっきりしており、「何から勉強すればいいのか分からない」と迷うことが少ないのが特徴です。

また、公式テキストや問題集だけでなく、無料の模擬試験や受験者がまとめた用語集など、学習リソースも充実しています。

教材が手に入りやすく、学習の方向性が明確なので、独学でも対策しやすい点が初心者にとって大きなメリットです。

プログラミング経験がなくてもOK

G検定には受験資格の制限がなく、年齢・学歴・職歴に関係なく誰でも受験できます。

また、出題内容も記述式や実技試験ではなく、選択式の知識問題が中心。プログラミングスキルや高度な数学の理解が求められるわけではありません。

実際、アンケート結果によると「30〜50時間程度の学習で合格できた」という声が最も多く、AIに初めて触れる人にとっても、計画的に学習すれば合格を狙える現実的なボリュームになっています。

自宅で受験できるから、緊張しにくい

G検定はオンラインで自宅受験が可能な試験です。自分のパソコンとネット環境があれば、自宅からリラックスした状態で受験できます。

また、試験中に自分で作成したノートや用語集を参照することもできる(カンペの持ち込みOK)、いわゆる“オープンブック”に近い形式で受験できる安心感があります。

慣れた環境で受けられるため、試験本番の緊張感が苦手な方にもおすすめです。

G検定の難易度が高い理由

試験範囲がとにかく広い

G検定では、AIの基礎理論から最新のディープラーニング技術、さらには法律・倫理・社会実装の話題まで、非常に幅広い知識が問われます。

初学者にとっては聞き慣れない専門用語も多く、1つ1つの意味を理解するだけでも一苦労です。

また、公式テキストに載っていない用語やトピックも普通に出題されるため、「とりあえずテキストだけ読んでおけば大丈夫」という考えでは対応しきれません。

単なる暗記ではなく、本質的な理解と背景知識の積み重ねが必要になる点が、難しく感じる大きな要因です。

出題数が多く、時間との戦いになる

G検定は、120分で約160問を解かなければなりません。1問あたりにかけられる時間は30〜45秒ほどしかなく、かなりのハイペースで解答する必要があります。

「自宅受験だから、分からないところは調べればいい」と考える方もいますが、実際にはそんな余裕はほとんどありません。

受験者の多くが「調べている時間は全然なかった」と語るように、スピードと正確さの両立が求められる試験なのです。初めて受験する人にとっては、この時間的プレッシャーも大きな壁になるでしょう。

問題文にクセがあり、応用的な理解が必要

G検定の問題は、シラバスの内容に基づいているとはいえ、単純な用語の穴埋め問題ばかりではありません。選択肢が似ていたり、複数の知識を組み合わせて考えるような出題も多く、思考力や理解力が試されます。

また、過去問が公開されていないため、「どんな問題が出るかイメージしづらい」「初見だと戸惑う」と感じる人も多いです。

事前に模擬問題で練習していても、本番では想定外の問われ方に対応できず苦戦するケースも。

単なる知識の詰め込みだけでなく、応用力と読解力を伴う“初見力”が必要な点が、初心者にとっての難しさといえます。

受験者の多くが“経験者”

G検定の合格率が高いのは、受験者層の多くがIT・AI系の実務経験者であることも理由の一つです。実際に、企業の技術者やAI関連業務に携わる人がスキル証明の一環として受験しているケースが多く、全体の合格率が底上げされています。

そのため、AIやITに触れたことがない初心者にとっては「周囲と自分の前提知識の差」に苦しむこともあるでしょう。

合格率の高さ=簡単ではなく、経験者向けの試験という側面もあることを理解しておくことが大切です。

おすすめの学習方法

G検定に合格するためには、単なる暗記ではなく、AIに関する基礎的な理解と出題傾向への慣れが重要です。そこでおすすめなのが、テキストと問題集を組み合わせた学習法です。

まず最初に取り組みたいのが、「白本」と呼ばれる公式テキストです。

これは、AIやディープラーニングの基礎から、社会実装や倫理まで幅広くカバーされており、全体像を体系的に理解するのに最適な一冊です。初学者はまずこの白本を通じて、G検定で問われる内容の土台をしっかり作るのが第一歩となります。

次に取り組みたいのが、「黒本」や「赤本」などの問題集です。

特に「黒本」は直近の試験傾向に合わせた実践的な問題が多く掲載されており、本番形式に慣れるためのトレーニングに最適です。一方「赤本」は分野別に整理された問題構成が特徴で、苦手分野を重点的に学ぶのに便利です。

おすすめの勉強法は、問題集を解きながら、分からなかった内容を白本で確認するスタイルです。これにより知識の定着が深まり、出題意図の理解にもつながります。

G検定は範囲が広い試験ですが、正しい教材と効率的な学習方法を選べば、初心者でも十分合格を狙える試験です。焦らず、コツコツと知識を積み重ねていきましょう。

まとめ

G検定は「難しすぎず、でも油断できない」絶妙な資格です。合格率の高さや教材の豊富さといった“取り組みやすさ”がある一方で、出題範囲の広さや制限時間の厳しさなど、しっかり準備しないと苦戦するポイントも確かに存在します。

実際、初心者から合格した多くの人が、公式テキスト(白本)を繰り返し読み込み、問題集(黒本・赤本)で実践演習を積み、シラバスに沿った用語の理解をコツコツと重ねています。

つまり、G検定は「簡単ではないけれど、正しく努力すれば確実に合格できる試験」。

あなたも、自分のペースで一歩ずつ学びを進めていけば、AI未経験からでも十分に合格は狙えます。

未来のキャリアにつながる第一歩を、ぜひこのG検定から踏み出してみてください!