「ChatGPTって名前は聞くけど、何ができるの?どう動いてるの?」——そんな疑問を持っていませんか?特に、日々の業務で忙しい臨床検査技師の方にとって、AIは遠い存在に感じるかもしれません。でも、実はChatGPTは、医療現場でも役立つ強力なツールなんです。

本記事では、臨床検査技師でありE資格を取得した筆者が、ChatGPTの基本からしくみ、そして医療現場での活用例までを、初心者向けに解説します。

この記事を読めば、「AIって難しそう…」という不安がなくなり、明日からChatGPTを少しずつ使ってみようと思えるようになりますよ。難しそうに感じたAIも、少しずつ身近にしていきましょう。

ChatGPTとは何か?

ChatGPTの定義と特徴

ChatGPTとは、OpenAIが開発した「生成AI」の一種です。生成AIとは、人間のように自然な文章を自動的に作り出すAI技術のことで、質問への回答、文章の要約、文章作成など多様な用途に使えます。

ChatGPTの最大の特徴は「自然言語処理(NLP)」に基づいた会話力です。つまり、人間と自然に会話しているようなやりとりができるのです。例えば、「糖尿病の検査項目を説明して」と聞くと、専門的な内容をわかりやすく解説してくれます。

従来のAIとの違い

従来のAIは、あらかじめプログラムされたルールに従って決まった反応をするものでした。一方、ChatGPTは「大規模言語モデル(LLM)」と呼ばれる技術を使って、状況に応じた柔軟な回答ができます。

具体的には、過去に学んだ膨大なテキストデータをもとに、最も自然で適切な返答を予測して生成します。

医学について学習しているので、臨床検査技師の業務に即した応答も可能になります。

初心者が知っておきたい用語解説

- 生成AI

- 画像や文章など、人間が作るようなコンテンツを自動生成するAI

- 自然言語処理(NLP)

- 人間の言語をAIが理解・解釈・生成する技術

- 大規模言語モデル(LLM)

- 大量のテキストを学習して、言語処理を高精度に行うAIモデル

- プロンプト

- AIに入力する指示や質問文のこと

ChatGPTのしくみを解説

生成AIの基本原理

生成AIは、大量のデータを学習することで「パターン」を覚えます。そして、ユーザーからの入力(プロンプト)に対して最適な応答を予測して生成します。これを「推論」と呼びます。

ChatGPTの場合、文章を単語ごとに分解し、「次に来る言葉」を予測して文章を作っていきます。

自然言語処理(NLP)とは?

自然言語処理(NLP)は、AIが人間の言葉を理解し、適切に反応するための技術です。たとえば「ASTとALTの違いは?」という質問に対して、NLPによって質問の意図を理解し、医学的に正確でわかりやすい説明を生成します。

このNLP技術があるからこそ、ChatGPTは医療においても信頼できる会話ができるのです。

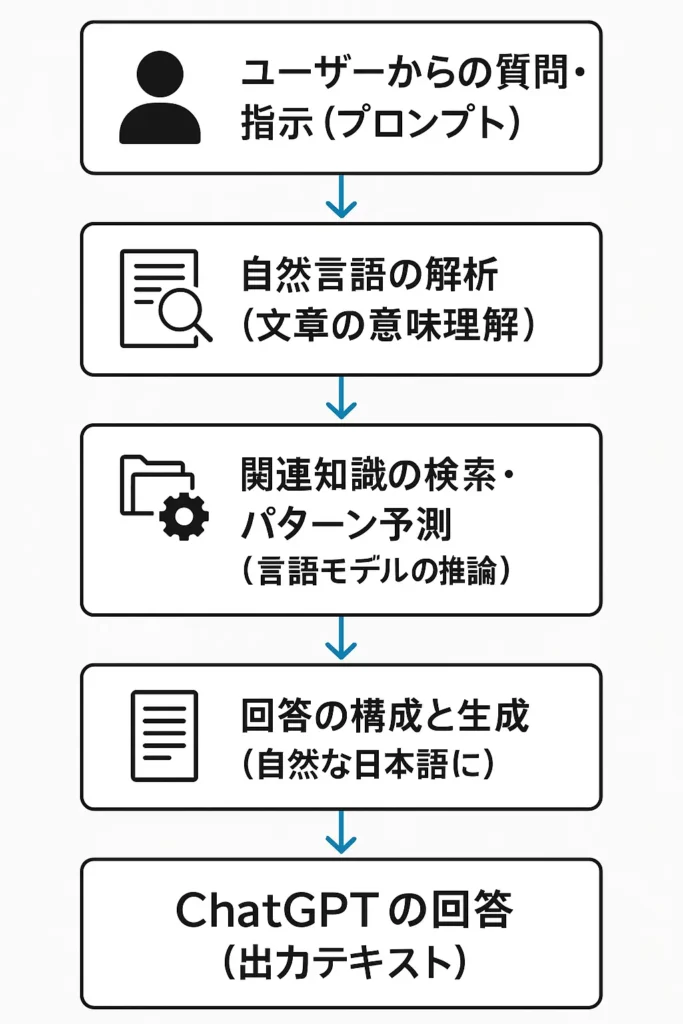

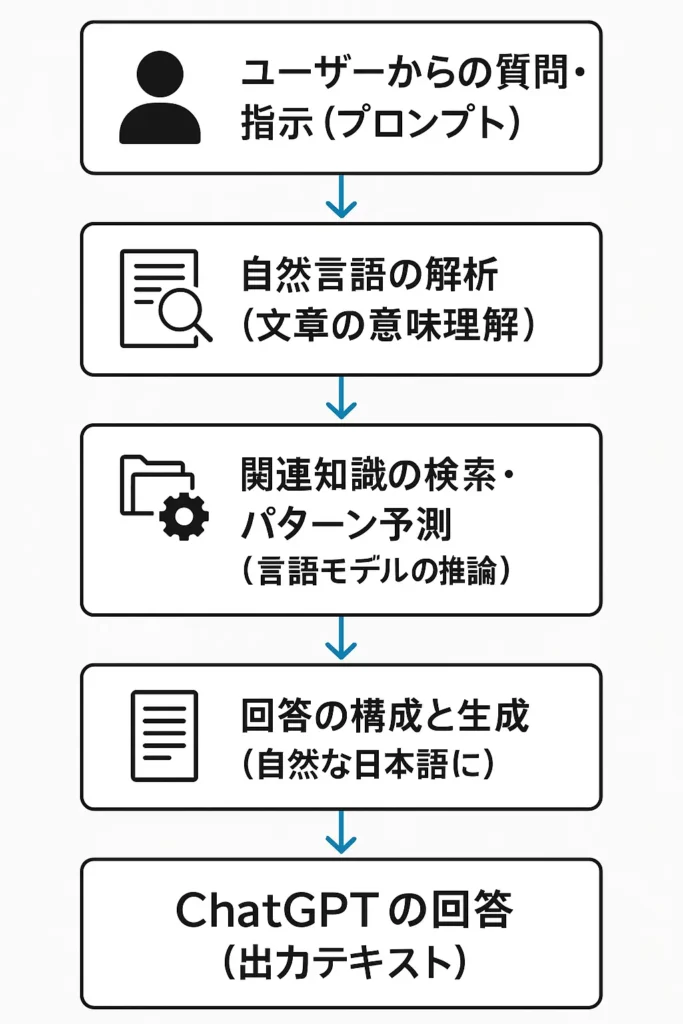

ChatGPTが回答を生成する流れ

ユーザーが質問や指示を入力します(例:「心電図の基準値を教えて」)

ChatGPTが入力文を解析し、意図を読み取ります

適切な内容を選び、文章として出力します

自然な日本語で回答を表示します

この一連のプロセスが、数秒で自動的に行われています。

臨床検査技師が知っておきたいChatGPTの活用例

医療現場での可能性

ChatGPTは、医療の現場でも将来的にさまざまなシーンで役立つと期待されています。

- 問診のサポート

- 患者の症状に応じて、適切な質問を自動で提案したり、チェックリストを作成したりできる可能性があります。

- 文書作成の下書き

- 検査マニュアルや研修資料のベースをAIが作成し、それを人がチェック・修正する流れが一般化するかもしれません。

- 医療情報の整理

- 膨大なガイドラインや文献から、必要な部分だけを要約して提示する機能も期待されています。

たとえば、「血液検査の前処理について説明資料を作りたい」と思ったときに、ChatGPTに指示を出すと、構成案や導入文が即座に出力されます。それをもとに肉付けしていけば、効率よく質の高い資料が完成します。

こうした活用法は、まだ一部での試験的な取り組みですが、将来的には臨床現場の標準的なワークフローになる可能性もあります。

文書作成・情報整理の効率化

臨床検査技師の仕事では、報告書や手順書、症例記録など、文書業務が意外と多く発生します。ChatGPTを使うことで、以下のような業務がスムーズになります。

- 長い文章の要約

- 定型文の自動生成

- 難しい言葉の言い換え

これにより、文書作成の時間が短縮され、空いた時間を検査や分析などの本来業務にあてることができます。

教育・研修への応用

ChatGPTは、教育現場でもその力を発揮します。

新人研修や院内の勉強会で使う資料作成はもちろん、個人の学習サポートにも活用できます。

教育現場での活用は、教える側・学ぶ側の双方にメリットがあると言えるでしょう。

プロンプトの工夫で効果アップ

ChatGPTの性能を最大限に引き出すカギは、「プロンプト(入力する指示文)」にあります。

- 具体的に指示を出す

- 「新人検査技師向けに、HbA1cについて300字以内で説明して」といったように、対象・目的・文字数を明確にすると、より適切な回答が得られます。

- 条件を複数組み合わせる

- 「高齢の患者さん向けに、やさしい言葉で」「箇条書きで3点にまとめて」などの指示も有効です。

- 修正を重ねる

- 最初の回答に納得できなければ、「もっと詳しく」「初心者向けに」などと追加指示を出してみましょう。

このように、プロンプトの出し方を工夫することで、ChatGPTの回答精度や使いやすさは大きく向上します。業務の中で試行錯誤しながら使い方を磨いていくことで、より実践的なツールとして活用できるようになります。

AIをこれから学びたい臨床検査技師の第一歩

AI学習におすすめの教材・サイト

AIを学びたい方におすすめなのが、以下のような教材です。

キカガク(KIKAGAKU) 無料AI講座

Pythonや機械学習、生成AIの基本を体系的に学べる日本語のオンライン講座。初心者向けで、演習と動画があり、ブラウザだけで完結する学習スタイルです。構築不要で、まず AI を触ってみたい方にぴったりです。

G検定とは?取得のメリット

G検定(ジェネラリスト検定)は、AIの基本的な知識を身につけたことを証明する資格です。

- 医療×AIの基礎理解が深まる

- キャリアアップにつながる

- E資格(エンジニア向け)への足がかりになる

臨床検査技師として、AIを正しく理解し活用するための第一歩としておすすめです。

実践的な勉強方法と注意点

- まずはChatGPTを実際に使ってみる

- 毎日少しずつプロンプトを書いてみる

- 疑問が出たらAIに聞いてみる

注意点としては、AIはあくまで補助的なツールであり、内容の正確性を最終確認するのは人間です。特に医療現場では「人が判断する」ことが重要です。

まとめ|ChatGPTを理解すれば医療現場での可能性が広がる

生成AIや自然言語処理といった新しい技術も、ChatGPTを通して使ってみると意外とやさしく感じられます。特に臨床検査技師にとって、業務の効率化や教育支援など、多くの場面で役立つ可能性があります。

「医療AI」の時代はもう始まっています。まずはChatGPTに触れてみることが、未来の医療を変える第一歩になるかもしれません。

興味が湧いたら、G検定の勉強やChatGPTの活用を少しずつ始めてみましょう。AIの知識は、あなたのキャリアにとって大きな武器になります。