「AIってすごいって聞くけど、私たち臨床検査技師の仕事にも関係あるの?」そんな疑問を持っていませんか?

医療現場で注目されるAIですが、「何ができて、何ができないのか」が分からなければ、活用するのは難しいですよね。

私は現役の臨床検査技師であり、AIの専門資格であるE資格も取得しています。

この記事では、AIの基本から、臨床検査技師として知っておくべき“できること”と“できないこと”を分かりやすく解説します。

「AIに仕事を奪われるのでは?」という不安も、「どこから学べばいいか分からない」という悩みも、この記事を読むことできっと整理されるはずです。

AIを正しく理解し、味方につければ、私たちの仕事はもっと効率的で、患者さんにとっても安心できるものになります。

AIと共に歩む未来の第一歩を、一緒に踏み出してみませんか?

AIとは?臨床検査技師が知っておきたい基礎知識

そもそもAIとは何か?簡単な定義と仕組み

AI(人工知能)とは、人間のように学習・判断・推論する技術のことを指します。

コンピュータが大量のデータを処理し、パターンを見つけて自動的に判断を下す仕組みです。

たとえば、過去の血液検査データを学習したAIが、新しいデータから「異常あり」と判断することも可能です。

AIの力を借りることで、医療の精度とスピードが向上する可能性が高いです。

機械学習や深層学習の違いとは?

AIの中でも特に重要なのが「機械学習」と「ディープラーニング」です。

- 機械学習

- データからパターンを学び、予測や分類をする技術

- ディープラーニング

- 人間の脳の仕組みを模した「ニューラルネットワーク」でさらに複雑な分析が可能

たとえば、尿中の細胞や結晶を撮影した画像をAIが解析し、異常を自動で検出します。

医療分野におけるAIの位置づけ

現在、AIは診断支援や業務効率化の分野で注目されています。

とはいえ、「AIが医師や検査技師の仕事を奪う」というよりは、「判断を補助するパートナー」として使われています。

医療の最終判断はあくまでも人が行い、AIはその判断を支える存在です。

AIにできること|臨床検査技師の仕事にどう活かせる?

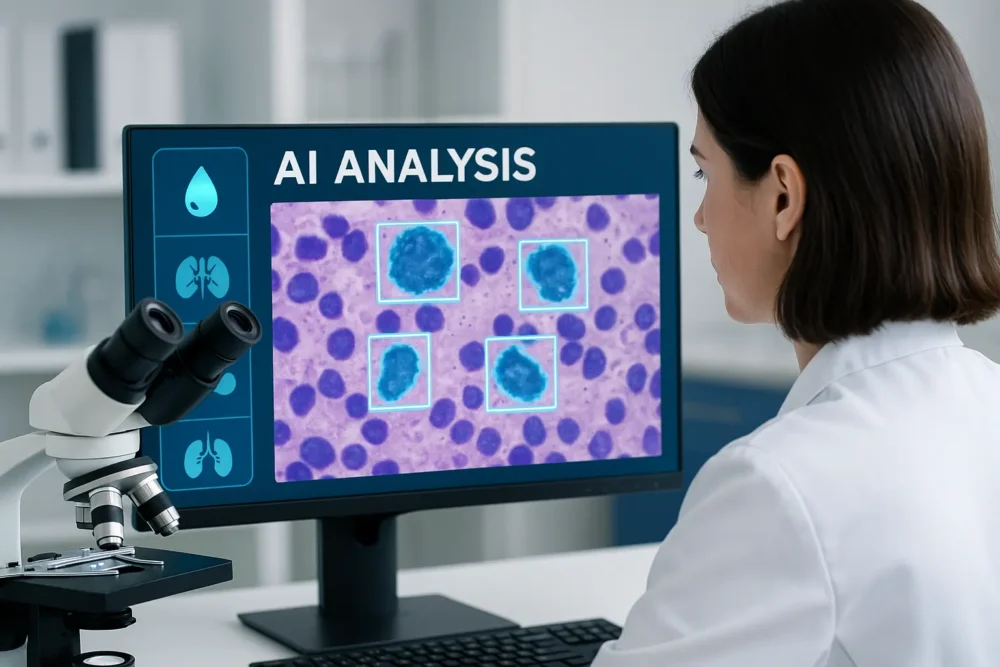

画像診断のサポートと精度向上

AIは画像認識が得意で、以下のような医用画像において異常箇所の検出をサポートします

- 病理画像:

- 腫瘍の有無や形状をAIが解析し、病変部位をマーク

- 細胞診画像

- 子宮頸がんなどのスクリーニングで、異常細胞を自動検出

- CT画像

- 肺の結節や出血の有無などを迅速に判断

- MRI画像

- 脳腫瘍や神経系の異常をAIがパターン認識で抽出

これにより、技師の見落としを防ぎ、医師とのダブルチェックとしても活躍し、診断の精度向上が期待されています。

特に、忙しい現場での効率向上や診断の均質化に大きく貢献します。

データ分析による病気の予測と早期発見

AIは大量の検査データを分析し、将来的な疾患リスクを予測することも得意です。

たとえば、血液検査結果の長期的な変化をもとに、糖尿病や腎疾患などのリスクをAIが分析し、「まだ病気ではないけれど、今後注意が必要」といった予測が可能になります。

臨床検査技師が予防医療や患者フォローアップに関わる役割が広がっていくと期待されます。

業務効率化(検査データの自動整理など)の可能性

AIは検査データの自動分類や異常値のアラート表示、報告書の自動作成などにも活用できます。

これにより、日常業務の中で発生する繰り返し作業やミスが起こりやすい部分をサポートし、ヒューマンエラーの防止にもつながります。

結果として、技師はより高度な判断業務や患者対応に時間を使えるようになります。

新たな専門領域としての「AI検査技師」

「AIを使いこなす臨床検査技師」という新たな専門性が求められる可能性があります。

たとえば、AIの診断補助結果を読み解いて医師に報告したり、AIの学習データの整備に関わったりするなど、AIを活用する側のリーダー的存在としての役割です。

データリテラシーや基本的なAI知識を備えた臨床検査技師の存在が、今後ますます重要になっていきます。

AIにできないこと・不得意なこととは?

AIは人間の「気づき」や「直感」を持たない

AIは膨大なデータからパターンを学習することは得意ですが、「なんとなく変だな」といった人間特有の直感的な違和感には対応できません。

たとえば、同じ数値でも患者の状態や訴え、これまでの傾向を総合的に見て「今回はちょっと違う」と感じる場面があると思います。

臨床検査技師の「経験に基づいた勘」は、まだAIには真似できません。

この“気づく力”こそ、現場で人間が不可欠な理由です。

倫理的判断や患者とのコミュニケーション

AIは冷静にデータを処理する一方で、「どう伝えるか」「どのように寄り添うか」といった人間らしい配慮はできません。

検査結果が患者にとってショックな内容であるとき、言葉選びや伝え方には細心の注意が必要です。

こうした対人関係における感情的な配慮や、患者ごとの対応は、AIには担えない重要な役割です。

データの偏りによる判断ミス

AIは「学習したデータに基づいて判断する」ため、偏ったデータで学習すると誤った結論を導くことがあります。

たとえば、高齢者ばかりのデータで学習したAIは、若年層の異常を正しく検出できない可能性があります。

AIに依存しすぎず、常に「人がチェックする」体制が必要です。

最終的な責任は誰が持つ?AIの限界とリスク

AIの判断が間違っていた場合、責任を誰が取るのかという問題は依然として議論されています。

現時点では、最終判断をする人間(医師や検査技師)に責任があるため、AIはあくまで“補助者”という立場であることを忘れてはいけません。

私たちはAIの結果をそのまま受け入れるのではなく、常に「その判断は正しいか?」と疑う姿勢が求められます。

臨床検査技師がAIと共に働くための心構え

AIを「代替」ではなく「補助」と捉える考え方

「AIに仕事を奪われる」と思うのではなく、「AIと一緒に働く」と考えることが大切です。

私たちはAIを道具として使いこなし、より良い医療を提供する立場です。

AIを恐れるのではなく、信頼できるパートナーとして迎え入れましょう。

AIを活用する側として必要なスキル

AIを使いこなすためには、基本的なITリテラシーやデータの読み解き方を学ぶ必要があります。

とくに、AIが出した結果の「意味」を理解し、「どう活用するか」を判断する力が求められます。

勉強の第一歩としては、YoutubeやAIに関する書籍の活用がおすすめです。

これから期待されるAI活用の未来像

現時点では、AIの多くはまだ研究段階にあり、実際の導入は一部の病院や研究施設に限られています。

しかし、技術の進歩とともに、今後は一般の病院や検査室でもAIの活用が広がっていくと期待されています。

現場で働く私たちがAIに対して前向きな姿勢を持ち、「どう使えば医療の質が上がるか」を主体的に考えていくことが大切です。

今はまだ「これから」の段階かもしれませんが、その準備はもう始まっています。

AIの信頼性と安全性|医療で使って本当に大丈夫?

検証プロセスと導入基準

医療で使われるAIは、厳しい検証プロセスを経て導入されます。

国のガイドラインや医療機器の承認制度に基づいて、安全性と有効性が確認されています。

とはいえ、現場では「このAIはどこまで信用できるのか?」という視点も忘れてはなりません。

AIが判断を間違えたときの対処法

AIが誤った判断をした場合に備え、「人間が常に確認する」という体制が必要です。

エラーを前提とした設計にすることで、リスクを最小限に抑えられます。

AIの診断結果に対して、臨床検査技師が最終確認をすることで、安全性が保たれます。

人とAIの「ダブルチェック」体制の重要性

最も信頼性が高いのは、人とAIが協力する体制です。

AIが見つけた異常を人間が確認し、人間が見落とした点をAIが補完する、そんな「ダブルチェック」が理想です。

このようにして、医療の安全性と質を高めることができます。

まとめ|臨床検査技師がAIを学ぶ意義とは

これからの医療で求められるスキル

これからの臨床検査技師には、「AIを理解し、使いこなす力」が求められます。

単なる検査技術だけでなく、データの読み解きや判断力がますます重要になっていきます。

AIと共に歩むキャリアの可能性

AIを学ぶことで、キャリアの幅も広がります。

たとえば、医療AIの開発チームに参加したり、教育や研究の場で活躍したりすることも可能です。

将来の選択肢を広げる意味でも、AIとの関わりは非常に有意義です。

まずは一歩踏み出すために

難しく考える必要はありません。

まずは「AIとは何かを知る」「身近な活用事例に注目する」ことから始めてみましょう。

少しずつでも学んでいけば、必ずAIを味方にできます。

あなたも、今日から一歩踏み出してみませんか?