AIやデジタル化の進展により、「自分の仕事にも関係があるのでは?」と感じる臨床検査技師の方も多いのではないでしょうか。日々の業務に追われながらも、医療の未来を見据えてAIについて学びたいと思うのは、ごく自然なことです。

私自身も現役の臨床検査技師として働きながらディープラーニング協会のE資格を取得しました。未経験から学習したので、初心者に寄り添った内容となっています。

本記事では、これからAIを学び始めたい臨床検査技師の方に向けて、「AI・機械学習・ディープラーニングの違い」といった基本から、医療現場での活用事例、学習のステップまでを解説します。

読み終えるころには、「AIって難しそう」から「これなら自分にもできそう!」と感じていただけるはずです。未来の検査業務に向けた第一歩を、ここから踏み出してみませんか?

臨床検査技師がAIに注目すべき理由

医療現場におけるAIの活用事例

AIはすでに医療現場で広く活用されています。たとえば、画像診断の分野では、AIがX線やMRI画像を解析し、異常の兆候を検出することで、放射線科医の見落としを防ぎ、診断の精度向上に貢献しています。

また、病理診断や内視鏡検査でもAIによる画像解析が進んでおり、がんの早期発見に役立つ事例が増えています。

こうした技術は臨床検査技師にとっても無関係ではありません。AIを検査の補助に活用することで、より迅速かつ正確な判断が可能になります。

検査業務とAIの接点とは?

臨床検査技師の業務でも、AIが関わる場面は増えています。たとえば、自動分析装置にAIが搭載されることで、異常値の検出や測定ミスの判別がより高精度になります。

今後は、検体の前処理から結果の解釈まで、AIが支援する時代が到来するかもしれません。

AIを使いこなすスキルは、今後の検査業務において重要な武器となるのです。

AIの基礎知識

AIとは何か?基本的な考え方

AI(人工知能)とは、人間のように学習し、判断し、問題を解決する能力を持ったコンピューターシステムのことです。

ただし、映画に登場するような「意識を持つロボット」ではありません。現在のAIは、与えられたデータから規則を見つけ、特定のタスクを遂行することが主な役割です。

AI・機械学習・ディープラーニングの関係性を理解しよう

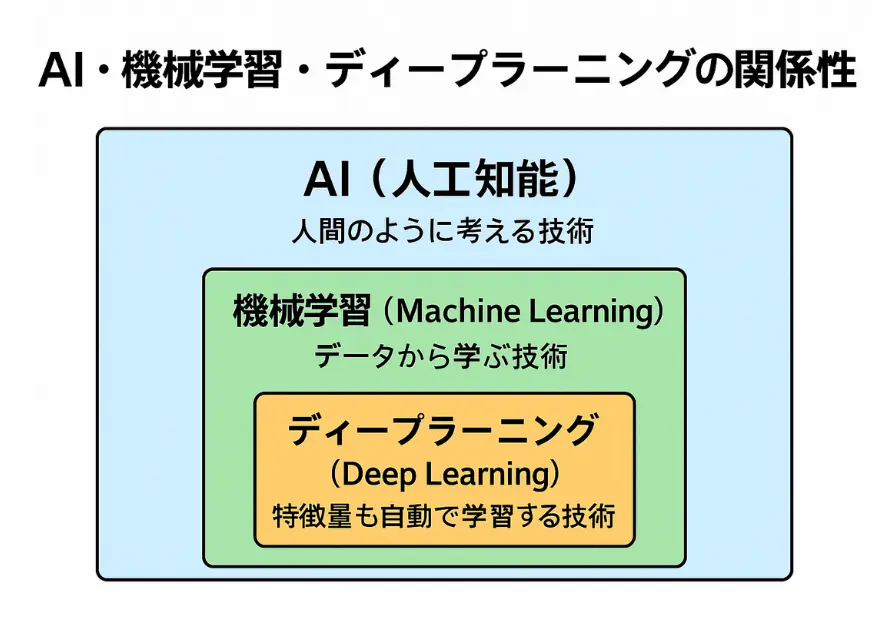

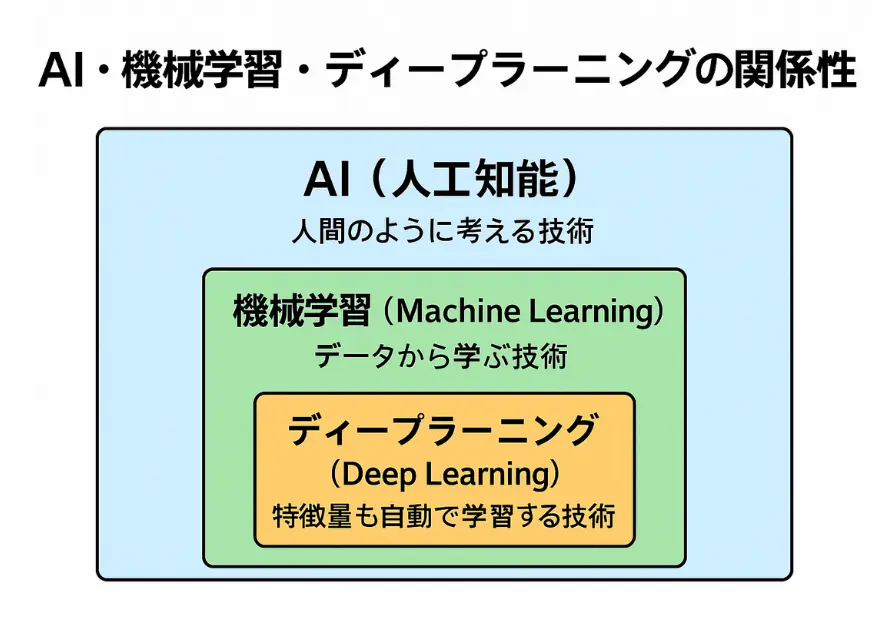

ここで理解しておきたいのが、「AI > 機械学習 > ディープラーニング」という入れ子構造です。

- AI(人工知能)

- 最も広い概念で、「知的に見えるふるまい」をするコンピュータ全般を指します。

- 機械学習

- AIの中に含まれ、コンピュータがデータからパターンを学ぶ技術。

- ディープラーニング(深層学習)

- 機械学習の一種で、人間の脳の構造を模した「ニューラルネットワーク」を使う高度な学習方法です。

このように、AIの中に機械学習があり、さらにその中にディープラーニングが含まれるという構造になっています。

この関係性を最初に理解しておくことで、後の技術的な内容もスッと頭に入りやすくなります。

機械学習とは?ルールを学ぶAIの仕組み

機械学習はAIの一種で、「データからパターンを学び、自動でルールを生成する」技術です。

たとえば、血糖値と糖尿病の関係を示す大量のデータがある場合、機械学習はそれを基に「高血糖=糖尿病の可能性が高い」といったルールを自動的に導き出します。

機械学習は「経験から学ぶAI」と言えます。

ディープラーニングとは?画像や音声に強い技術

ディープラーニング(深層学習)は、機械学習の一種で、人間の脳の神経回路を模した「ニューラルネットワーク」を用いて学習します。

特に画像や音声の認識に優れており、医療画像の解析でも多く利用されています。たとえば、病理標本を自動で分類するAIは、ディープラーニングによって動いていることが多いです。

機械学習とディープラーニングの違いを理解

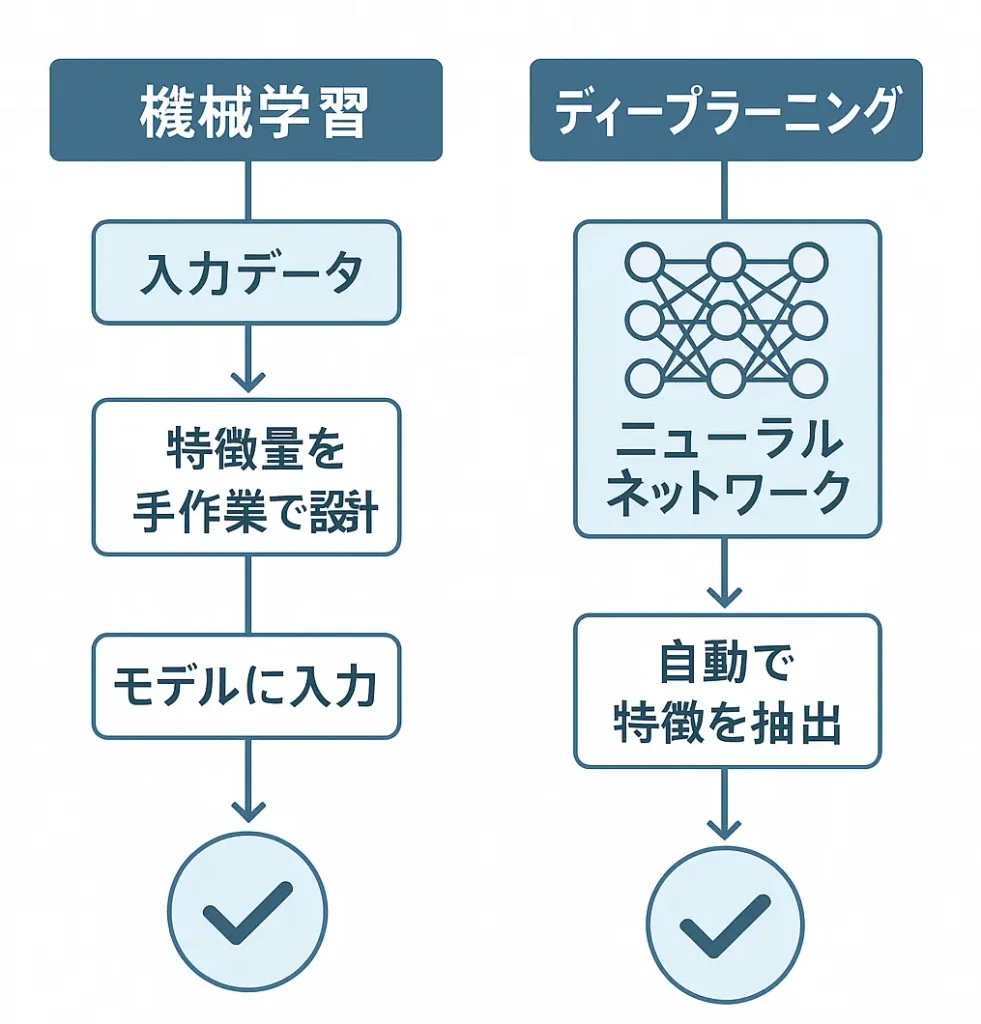

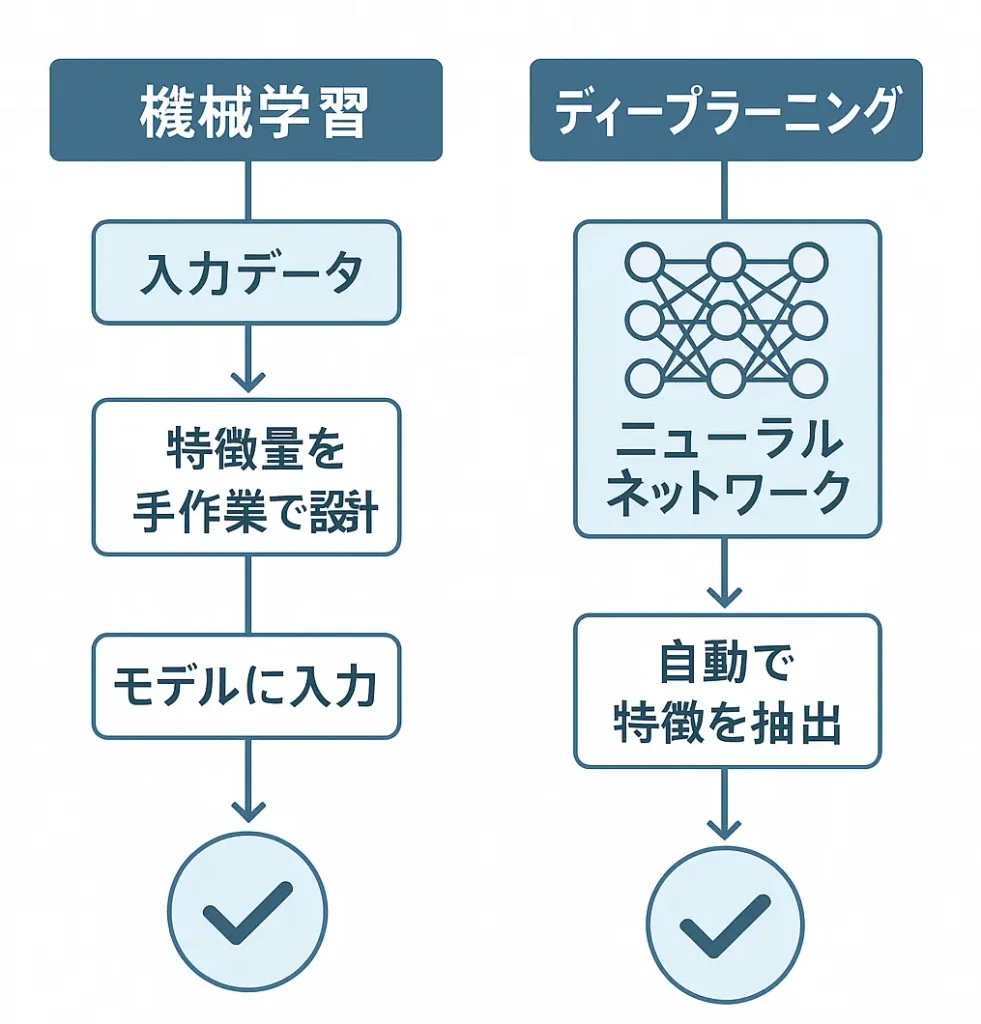

構造的な違い

機械学習では「特徴量(判断材料)を人間が設定する」のに対し、ディープラーニングでは「特徴量もAI自身が学習する」という違いがあります。

たとえば画像解析の場合、機械学習では「形・色・大きさ」などの特徴を人が指定する必要がありますが、ディープラーニングは画像そのものを読み込み、自ら判断基準を導き出します。

データ量や計算資源の違い

ディープラーニングは非常に多くのデータと高性能なコンピューター(GPUなど)を必要とします。一方で、機械学習は比較的少ないデータでも学習可能で、軽量な計算環境で動作します。

現場の状況に応じて、適切な手法を選ぶことが求められます。

医療での使い分け例

たとえば、簡単な問診データから糖尿病のリスクを判断する場合には機械学習が適しています。

一方で、病理画像やCT画像のような複雑なデータを解析するには、ディープラーニングが有効です。

AIを学び始めたい臨床検査技師へのステップガイド

初心者向けの学習リソースの選び方

まずは基礎をやさしく解説した書籍やオンライン講座から始めるのがおすすめです。たとえば『図解即戦力 AIのしくみと活用がこれ1冊でしっかりわかる教科書』や『いちばんやさしいAI <人工知能>超入門』などがあります。

また、YouTubeやUdemyといった動画講座は視覚的に理解しやすく、初心者にも適しています。

医療職におすすめのAI資格

医療従事者にとって有用な資格には以下のようなものがあります。

- G検定(ジェネラリスト検定)

- AIの全体像を理解するのに最適

- E資格(エンジニア向け)

- より実践的な知識を必要とする

臨床検査技師であれば、まずはG検定から始めるのが良いでしょう。

G検定のメリットと学び方

G検定では、AIの仕組みや関連する法律・倫理など、幅広い知識を学ぶことができます。業務にも直結する知識が得られ、合格すればAIリテラシーの証明にもなります。

勉強方法としては、公式テキストと過去問題の繰り返しが基本です。多くの人が2〜3か月を目安に合格を目指しています。

まとめ:臨床検査技師がAIを学ぶ価値とは

学ぶことで広がるキャリアと可能性

AIを学ぶことにより、検査業務の効率化だけでなく、新たなキャリアの道も広がります。たとえば、医療とITの橋渡し役やAI開発のサポートなど、活躍の場は広がっています。

これからの医療に必要なスキルとは?

今後の医療現場では、AIとの協働が前提となるでしょう。AIの基本的な仕組みや活用法を知っていることは、大きな強みになります。

まずは興味を持ち、小さな一歩から始めてみましょう。

AI時代の臨床検査技師として、未来の医療に貢献していきましょう。