「AIって最近よく聞くけど、臨床検査技師の仕事にどう関係するの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?

AIは今や医療現場に欠かせない技術となりつつあり、臨床検査の分野でもその活用が進んでいます。中でも“教師あり学習”は、AIの基礎となる考え方のひとつ。これを理解することで、AIの仕組みや応用イメージがぐっと身近になります。

私は臨床検査技師としての実務経験に加え、AIの専門資格である「E資格」を取得しています。その知識をもとに、AIと教師あり学習の基本、そして実際の活用シーンを紹介します。

この記事を読めば、AIの基礎を理解し、現場での可能性を広げるヒントが得られるはず。

難しそうに思えるAIも、仕組みを知ればきっとおもしろく感じられます!

AIと臨床検査技師の関係とは?

臨床検査技師の業務にAIが関係する理由

臨床検査技師は、正確で迅速な検査データの提供を通じて診断や治療をサポートしています。AIが注目される理由は、この「正確さ」と「迅速さ」をさらに高める可能性があるからです。AIは大量のデータを高速で処理し、異常パターンを検出することに優れています。

たとえば、血液検査や病理画像など膨大な情報を、AIが先にスクリーニングすることで、技師の負担を減らし、見落としを防ぐことができます。

AI導入が求められる背景と課題

医療現場では、検査数の増加や技師の人手不足といった課題が深刻化しています。そこにAIが導入されることで、省力化や精度向上が期待されているのです。

しかし、AIには「学習」や「モデルの検証」といった工程が必要であり、信頼性や倫理的課題も無視できません。

AIをただ使うのではなく、「なぜその結果が出たのか」を説明できることが、今後ますます重要になります。

臨床検査で注目されるAIの活用領域

臨床検査の中で特にAIが活躍しているのは以下の領域です。

- 病理画像の解析

- 血液検査結果の異常検出

- 遺伝子解析による疾患リスク評価

- 検査データに基づく疾患予測

これらの分野でAIを適切に活用すれば、医療の質の向上と効率化に貢献できます。

教師あり学習とは?基本からわかりやすく解説

まず押さえたいAIと機械学習の違い

AI(人工知能)は広い概念で、人間のように「考える」能力をコンピュータに持たせる技術のことです。その中のひとつが「機械学習」です。

これはコンピュータがデータをもとに学ぶ手法で、その中に「教師あり学習」が含まれます。

- AI

- 人間の知的作業を模倣する

- 機械学習

- データから学ぶ技術

- 教師あり学習

- 正解付きのデータで学ぶ機械学習の手法

教師あり学習って何をどうやって学ぶの?

教師あり学習は、「入力」と「正解(出力)」がセットになったデータを使って学習します。たとえば、ある血液データが「貧血あり」とラベル付けされていると、それを多く読み込ませることで、AIは新しいデータから貧血の可能性を判断できるようになります。

このときAIは、複数の特徴量(=検査項目などの入力変数)とその組み合わせから、正解を導くためのパターンやルールを学習します。学習済みのモデルは、新しいデータに対してもそのルールを適用し、予測や分類を行うことができます。

特徴量の重要性と“次元の呪い”を理解しよう

教師あり学習では、「特徴量(feature)」と呼ばれる入力データの項目が非常に重要です。臨床検査においては、血液検査の各成分値(赤血球数、白血球数、HbA1cなど)が特徴量にあたります。これらの値が多ければ多いほど、AIは多様な視点から分析できる可能性があります。

注意すべき点もあります。それが「次元の呪い(curse of dimensionality)」です。これは、特徴量の数(次元)が増えすぎると、学習が難しくなり、逆に精度が落ちてしまう現象です。

たとえば、不要な検査項目を無理にモデルに入れてしまうと、ノイズ(無関係な情報)が増え、AIが本質的なパターンを見失いやすくなるのです。

特徴量は「多ければ良い」わけではなく、「どれを使うか」「どう組み合わせるか」が重要になります。

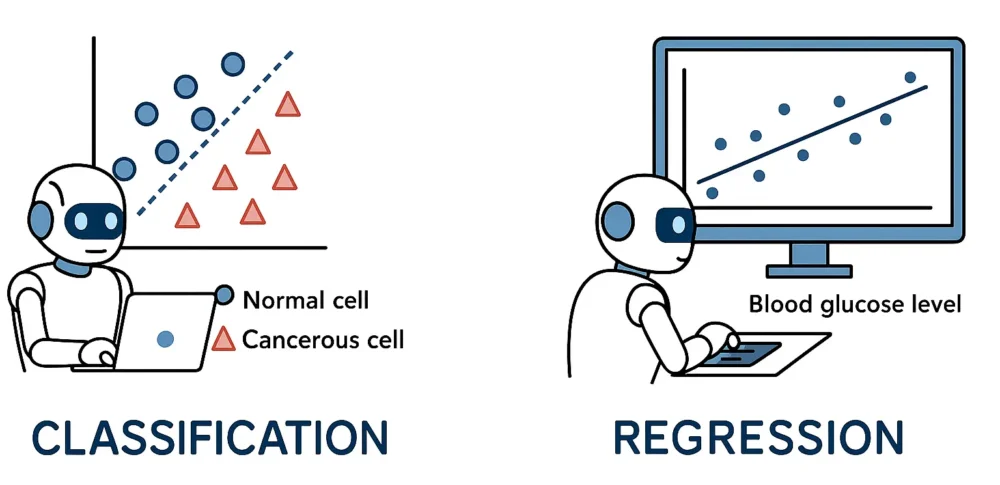

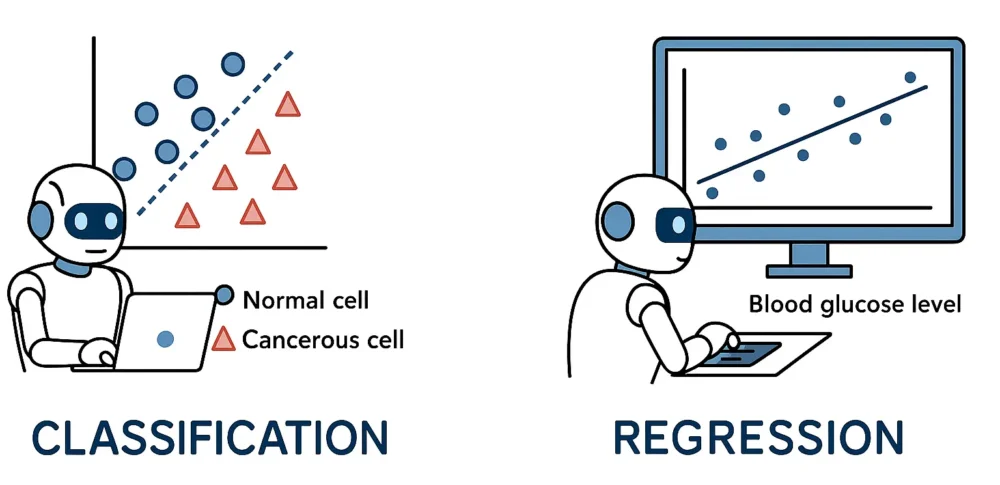

「分類」と「回帰」の違いを例で理解

教師あり学習には大きく2つのタイプがあります。

- 分類(classification)

- データをカテゴリーに分ける(例:良性/悪性)

- 回帰(regression)

- 数値を予測する(例:血糖値の予測)

例えば、胸部X線画像から「肺炎の有無」を判定するのは分類、「HbA1c値」を予測するのは回帰のタスクです。

よく使われるアルゴリズムをざっくり紹介(決定木など)

以下は、教師あり学習でよく使われる代表的なアルゴリズムです。

- 決定木

- 質問を重ねて最終的な判断を導く手法。視覚的にわかりやすい。

- ランダムフォレスト

- 複数の決定木を組み合わせて精度を高める。

- サポートベクターマシン(SVM)

- 分類問題に強く、境界線を見つける。

- XGBoost(エックスジーブースト)

- 多数の決定木を使って予測精度を高めるアルゴリズム。

特に、XGBoostは医療データ解析によく用いられます。

臨床検査での教師あり学習の活用例

画像診断への応用

教師あり学習は、がん細胞の有無を判定する病理画像診断で活躍しています。専門医がラベル付けした画像を学習させることで、AIが細胞の異常を自動で検出できるようになります。

たとえば、乳がんや胃がんなどの組織切片画像に対して「がんあり/なし」といったラベルをつけて学習させることで、AIは特徴的な細胞の形や分布を認識できるようになります。これにより、読影作業の効率化と精度向上が期待され、見落としの防止にもつながっています。

検査データからの疾患予測

血液検査や尿検査など、定量データを使った疾患予測にも教師あり学習が使われます。たとえば、血液の項目から糖尿病リスクを予測するモデルなどが開発されています。

具体的には、過去の検査結果と診断結果を結びつけてAIに学習させることで、新しい患者の検査データから疾患の可能性を予測します。

慢性疾患のスクリーニングや生活習慣病の予防にも応用可能になります。

数値データからの疾患リスクスコア作成

生化学検査や免疫検査の結果から、疾患のリスクスコアを算出するAIモデルの研究も進んでいます。たとえば、肝機能検査の各項目(AST、ALT、γ-GTPなど)や腫瘍マーカー(CEA、CA19-9など)のデータを使って、肝疾患やがんの可能性を数値化するものです。

異常値の単独判断では見落とされがちなリスクを、複数項目を統合的に評価して補足できるようになります。

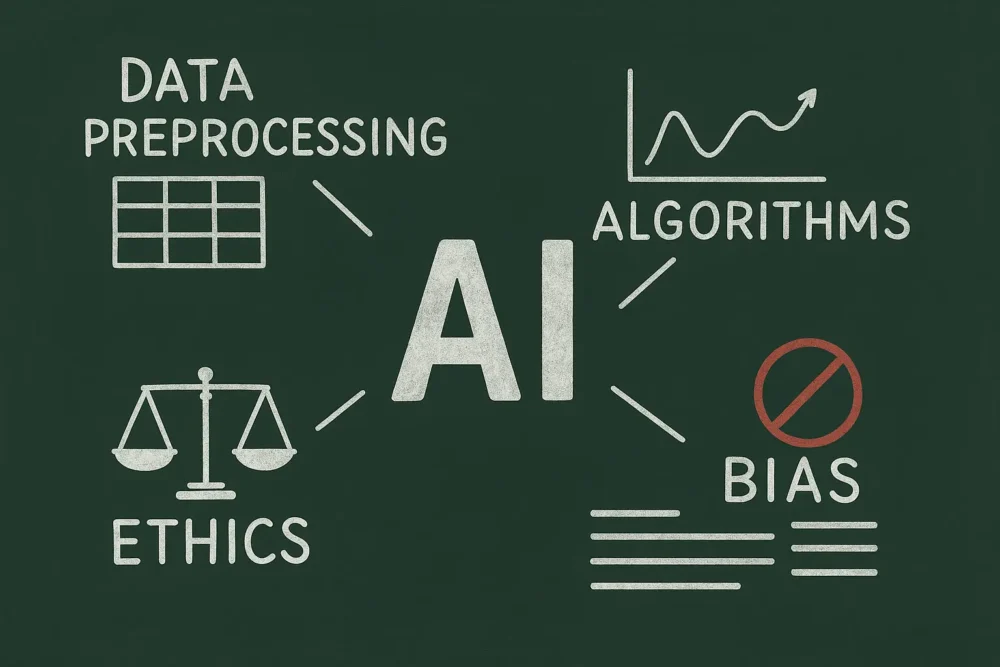

AIを理解するために必要な知識とは

データの重要性と前処理

AIの性能は「学習データの質」に大きく左右されます。そのため、ノイズ(無関係な情報)を除去したり、データを正規化(スケールをそろえる)したりする「前処理」が非常に重要です。

臨床検査技師の知識があれば、どのデータが重要かを判断する力がAI開発に役立ちます。

AIを扱う上での倫理的配慮

AIが誤った判断をした場合、患者に影響が及ぶことがあります。

だからこそ、判断根拠の明確化や、プライバシー保護、バイアス(偏り)の排除といった倫理的配慮が欠かせません。

臨床検査技師がAIを学ぶメリット

- 業務の効率化に貢献できる

- データサイエンス的な視点が身につく

- チーム医療での発言力が増す

特に、検査データに対する深い理解を持つ臨床検査技師だからこそ、AI開発に貢献できる場面が多くあります。

AIを学び始める臨床検査技師へのアドバイス

G検定取得の概要と魅力

AIについて体系的に学ぶには、「G検定」の取得がおすすめです。これは、AIの基本知識や応用、倫理について学べる試験で、医療職の受験者も増えています。

学習内容には、教師あり学習や深層学習(ディープラーニング)なども含まれ、現場への応用力が養えます。

学びを仕事に活かすためのヒント

- 実務でAIツールを積極的に使ってみる

- 検査データを使った簡単な分析から始める

- 勉強会やコミュニティに参加する

小さな一歩でも、継続がスキル向上につながります。

まとめ

今回は、AIと臨床検査技師の関係から始まり、教師あり学習の基本とその活用例について紹介しました。AIは難しいと思われがちですが、身近な検査業務に活かせる可能性を秘めています。

今後、AIスキルを持つ臨床検査技師の需要はますます高まります。まずは基本から学び、業務に少しずつ取り入れていくことで、新たなキャリアの道が開けていくでしょう。

AIはあくまでツール。大切なのは、それをどう活かすかです。