「このままじゃAIに仕事を奪われるかも…」 そんな漠然とした不安を感じたことはありませんか?近年、医療現場にもAIの導入が進み、臨床検査技師の仕事にも変化が訪れようとしています。新しい知識に取り残されることへの焦りを感じている方も多いのではないでしょうか。

私自身、現役の臨床検査技師として日々現場に立ちながら、ディープラーニング協会のE資格を取得しAIの学習を進めてきました。

この記事では、初心者にもわかるよう、脳の働きをヒントにしたAIの仕組みを通して、医療現場での活用例や学習の第一歩を丁寧にご紹介します。

読了後には、「自分にもできる」「未来に備えられる」という前向きな気持ちを手にしていただけるはずです。

AIの全体像とニューラルネットワークの位置づけを理解しよう

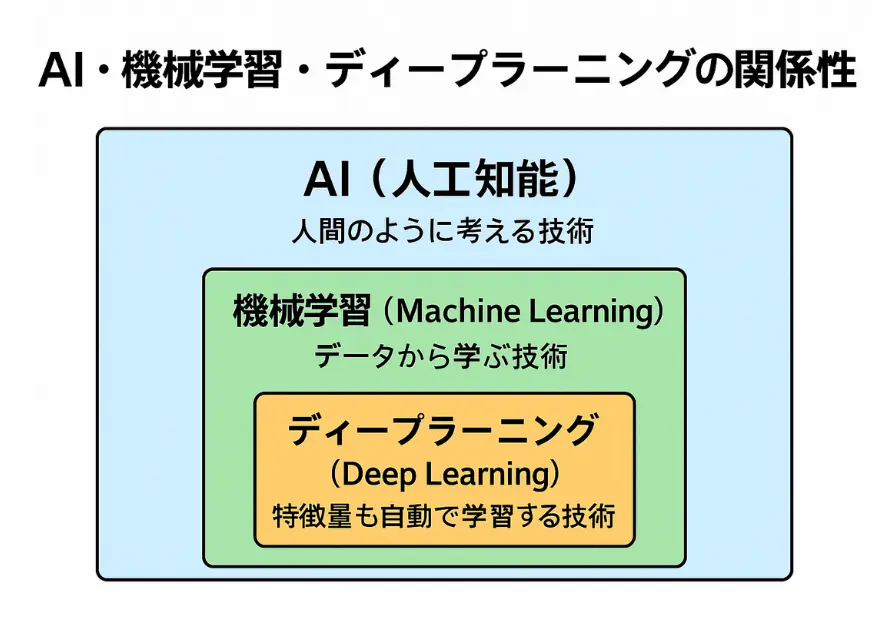

AI・機械学習・ディープラーニングの違いとは?

まずはAI技術全体の構造を理解することが重要です。

AIという言葉は広く使われていますが、その中には機械学習やディープラーニングといった技術が含まれています。それぞれの違いを知ることで、AI技術の全体像が見えてきます。

- AI(人工知能)

- 人間の知能を模倣する広い概念。ルールベースの自動化なども含まれる。

- 機械学習(Machine Learning)

- AIの一分野で、データからパターンを学習して予測や分類を行う技術。

- ディープラーニング(Deep Learning)

- 機械学習の中でも、特に多層のニューラルネットワークを用いた手法。

AIの中でも、ニューラルネットワークは特に重要な位置を占めています。

ニューラルネットワークはどこに属するのか

ニューラルネットワークは、ディープラーニングの中心的な技術です。

機械学習の中には、決定木やサポートベクターマシン(SVM)など多様な手法がありますが、その中でもニューラルネットワークは、画像認識や音声認識といった高度なタスクに特化して効果を発揮しています。

ニューラルネットワークとは?脳の仕組みにヒントを得たAI技術

人間とニューラルネットワークの関係

ニューラルネットワークは人間の脳の構造を模して作られました。

脳にはニューロンという神経細胞があり、電気信号で情報を伝えています。この仕組みを数理モデルで再現したのがニューラルネットワークです。

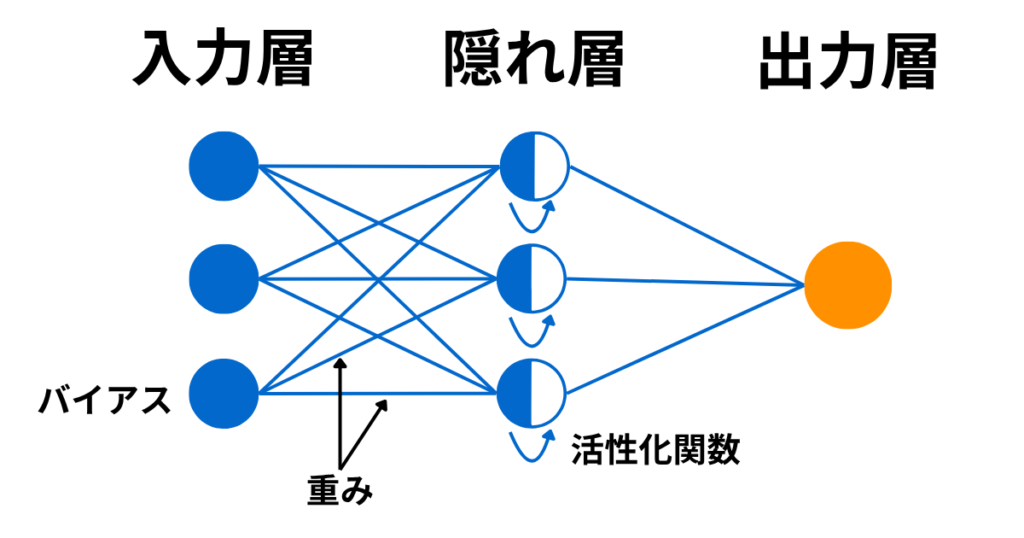

人間の脳では、視覚情報が網膜から脳に伝わり、処理されて「見える」と認識します。ニューラルネットワークでは、入力→重み付け→活性化関数→出力といった工程で情報処理が行われます。

脳の仕組みをヒントにしながらも、ニューラルネットワークは計算によって動いています。

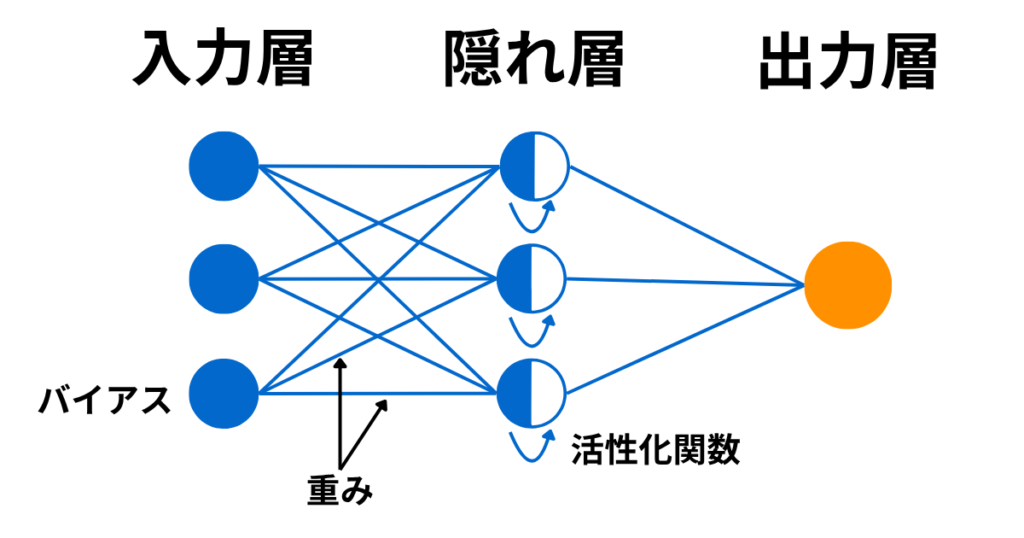

ニューラルネットワークの基本構造と用語解説

ニューラルネットワークの最大の特徴の一つが、「特徴量」を自動で学習できる点です。

従来の機械学習では、画像から特定の形状やパターンを抽出する「特徴量設計」を人間が行っていました。しかし、ディープラーニングでは、入力された生データ(例:画像や音声)から、どの情報が重要なのかをネットワーク自身が判断し、隠れ層を通じて自動的に抽出します。

より柔軟かつ高精度な分類や認識が可能となりました。

ニューラルネットワークには主に以下の構成要素があります。

- 入力層(Input Layer)

- データを取り込む部分。

- 隠れ層(Hidden Layer)

- 入力を処理する層で、複数ある場合も。

- 出力層(Output Layer)

- 最終的な結果を出す部分。

- 重み(Weight)

- 入力信号にかける係数。重要度を示す。

- バイアス(Bias)

- 結果を調整するための定数。

- 活性化関数(Activation Function)

- 出力に非線形性を持たせる関数。

AIにおける「学習」とは何か?

AIの「学習」とは、正解データ(教師データ)をもとに、ニューラルネットワークが自らのパラメータ(重みやバイアス)を少しずつ修正しながら、より正確な予測ができるようになるプロセスです。

この学習プロセスには、次のようなステップがあります

- フォワードプロパゲーション(順伝播)

- 入力データがネットワークを通じて出力を生み出す過程。

- 損失関数(Loss Function)の計算

- 出力と正解データとの差を数値化。

- バックプロパゲーション(誤差逆伝播)

- 損失をもとに、各重みの修正量を計算。

- 重みの更新

- 学習率に基づいて重みやバイアスを調整。

この繰り返しにより、AIは次第に高い精度を持つようになります。

さらに、過学習(Overfitting)という問題にも注意が必要です。これは、学習データに過剰に適合しすぎて、新しいデータに対応できなくなる現象です。これを防ぐために、正則化(Regularization)やドロップアウト(Dropout)などの工夫が用いられます。

人間とAIの違いをわかりやすく理解しよう

人間とAIの情報処理の違い

人間の脳は柔軟に、経験や直感をもとに判断しますが、AIは数学的なモデルで情報処理を行います。

そのため、AIはパターンに強い一方で、未知の状況への対応力は限定的です。

創造性・感情の有無と限界

AIには創造性や感情はありません。人間は「なんとなく嫌な予感がする」といった直感で動けますが、AIはそのような非論理的な判断はできません。

AIは道具であり、人間の補助として使うべき存在です。

臨床現場におけるAIの役割と注意点

AIは画像診断の補助や、異常値の早期検出など、臨床検査の効率を大きく向上させます。

ただし、最終的な判断はあくまで人間の役割です。

AIの出力に過信せず、常に「なぜその結果が出たのか?」を考える姿勢が求められます。

臨床検査技師が知っておきたいAIの活用事例

画像診断やパターン認識での活用

CTやMRI画像の自動解析により、見落とし防止や診断の効率化が進んでいます。

特に、がんの早期発見や異常所見の抽出に役立っています。

オートメーションとAIの連携

検体の仕分けや、測定器の自動設定など、AIと自動化技術を組み合わせることで、検査工程の最適化が進んでいます。

これは、人手不足や作業負担の軽減にもつながります。

異常検出支援と診断精度の向上

過去の検査データをAIに学習させることで、微細な変化や傾向を検出しやすくなり、診断の精度向上が期待されています。

AI学習の第一歩|臨床検査技師向けの始め方ガイド

初心者向けの学習リソースの選び方

まずは基礎をやさしく解説した書籍やオンライン講座から始めるのがおすすめです。たとえば『図解即戦力 AIのしくみと活用がこれ1冊でしっかりわかる教科書』や『いちばんやさしいAI <人工知能>超入門』などがあります。

また、YouTubeやUdemyといった動画講座は視覚的に理解しやすく、初心者にも適しています。

G資格とは?医療職でも取得できる?

G資格(ジェネラリスト資格)は、AIの知識を証明する民間資格です。医療職でも受験可能で、E資格よりも入門的です。

取得を目指すことで、学習のモチベーションアップにもつながります。

まとめ|AIの理解は臨床の未来を広げる第一歩

ニューラルネットワークを知ることで、AI技術が「特別なもの」ではなく、「使える道具」であると実感できるようになります。

それは、未来の医療において自信を持って働くための第一歩です。

AIは敵ではなく、味方にするべき存在です。

今から学び始めることで、「AIと協働する臨床検査技師」として、これからの医療を支える力を身につけましょう。