- 基礎知識がないと最初からつまずかないか

- 卒業後も学び続けられるのか

- 講師のサポートは本当に頼れるのか

プログラミングスクール選びは不安が尽きません。私自身、いくつも比較検討した末にキカガクの長期コースを受講し、最終的にE資格まで取得しました。経験者として断言できるのは、スクール選びで大切なのは評判の真偽を見極め、自分の条件に合うかを具体的に確認することです。

本記事では、「キカガク 評判・口コミ」を公開レビューと私の受講体験に基づいて中立に整理します。良い口コミだけでなく、悪い口コミも包み隠さず扱います。向いている人/向いていない人、そして申し込み前チェックまで、迷いを減らす順番で解説します。

読み終えるころには、講師の質や料金だけでなく、カリキュラムが自分の目的と時間に合っているかを判断でき、次に取るべき一歩が明確になります。

評判を鵜呑みにせず、あなたに合うかどうかで選ぶための材料をお届けします。

キカガク長期コースの特徴

キカガクは、6か月でAI・データサイエンスを学ぶ長期育成コースを提供する、オンライン中心のスクールです。実務で使う基礎〜応用を段階的に学び、現場で通用する力の獲得を狙います。

カリキュラムは「基礎 → 機械学習 → 深層学習 → アプリ/レポート制作」とアウトプットに接続する設計で、自走できる人材を目標に組まれています。

学習サポートはリアルタイム解説・1on1・チャット質問・同期コミュニティなど挫折させない仕組みが特徴で、継続と詰まり解消を後押しします。

また、所定コースの受講者はプラットフォーム内の全コースを無料・無期限で視聴でき、復習やキャッチアップがしやすい点も強みです。

資格面では、キカガクはJDLAのE資格認定プログラムを提供し、E資格対策の講座群も用意しています。 費用面は、専門実践教育訓練給付金の対象。詳細はハローワークでの手続きが必要です。

良い口コミ

プロに相談できる安心感

「講師陣やチューターの質が高く、相談すると期待以上の回答」—コエテコ、2024/12

私も同じ実感でした。エラーがわからず止まっていたとき、1on1で一緒に原因を特定してくれました。単なる答え合わせではなく、考え方の順番や調べ方までセットで返ってくるので、次に同じ壁が来ても自力で越えやすくなります。

迷わない学習ロードマップ

「1ヶ月目はデータ分析、2ヶ月目は機械学習、3ヶ月目は深層学習」—コエテコ、2025/06

月ごとに到達点が明確なので、忙しい週でも「今日はここまで」の区切りがつけやすいです。私の場合、通勤時は動画を流し見をして、帰宅後に手を動かす、といったリズムで学習していました。学ぶ順番が決まっていることで、復習ポイントも把握しやすく、迷走が減ります。結果として、学習時間の質が上がりました。

学びが終わらない仕組み

「卒業後も教材が視聴可能。アップデート動画も見られます」—コエテコ、2024/12

これは本当に助かりました。自分のタイミングで最新の講義に追いつけるので、自己投資の価値が長く続きます。復習したい章だけをピンポイントで見直せるのも便利で、現場で直面した課題に合わせて知識を更新できます。卒業がゴールではなく、実務と並走する感覚です。

文系でもつまずかない設計

「文系にもわかりやすく工夫されたカリキュラム」—コエテコ、2025/02

数式に苦手意識があっても、手を動かしながら理解できる流れになっているのが良かったです。まずは実装→結果→必要な理論の順で噛み砕いてくれるので、わからないから止まるが減ります。講師の説明も抽象と具体を行き来するバランスが良く、非エンジニアの視点に配慮されていると感じました。

悪い口コミ・注意点

就転職サポートの体感差

「転職に有利になる資格や授業の紹介などが、自分にはなかったように感じた」—コエテコ、2023/11

キャリア支援は、希望職種・地域・スキルの具体度によって刺さり方が変わります。申し込み前に希望ポジションと応募時期を明確にし、求人の必須スキルを確認したうえで「学習計画とポートフォリオの優先順位」を一緒に取り組むと成功確率が上がります。

受け身だと支援が薄く感じる

「自分から、ここがわからないので教えてほしいと予約を取れば手厚く教えてくれたが、そうでなければ放置だった。」—コエテコ、2022/09

キカガクの学習は主体的に動くことを前提に設計されています。動画を流し見しているだけでは理解は深まりません。理解を加速させるのは、受け身の視聴ではなく、手を動かして仮説を立て、詰まったら早めに助けを求めるというサイクルです。主体的に動いた時間だけがスキルに変わります。

申請条件の壁に注意

「最低ラインを突破しないと給付金が利用できず、開始時に支払う受講料が全額自腹になってしまう。」—コエテコ、2023/05

専門実践教育訓練給付金は要件を満たしてはじめて適用されるため、対象可否・必要書類・締切・修了条件を事前に確認しておくことが不可欠です。詳細が不明な場合は無料説明会で自分の状況を具体的に共有し、リスクを一緒に整理しましょう。

アウトプットの質を高めたい

「テスト以外の実践的な課題が欲しかった」—コエテコ、2024/05

私は、学習の成果や自分で調べた内容を同期に向けて定期的にアウトプットする運用にしていました。テスト中心の学習でも実務の課題へと組み替えられます。自分次第で課題はいくらでも見つけることができるという実感があります。

受講体験

仕事と学習の両立では、まず時間を捻出する仕組みを作りました。平日の講義(夜)に間に合うよう定時で帰ると宣言し、家族とも前もって合意。さらに朝4時起きで2時間、通勤や昼休みは動画視聴に充てました。気合いではなく、先に枠を確保して守るほうが継続できます。

効いたのが入門コースの早期着手です。入金後は全コースが視聴できるため、「Python&機械学習入門」は開講の1か月前に終えるつもりで前倒し。余裕があれば「脱ブラックボックス」まで進めておくと、本編の理解がぐっと楽になります。実感として、入門を積み残したまま本編に入るとキャッチアップに追われるので、早めに軽い一歩を重ねるのがコツです。

進め方は、予習で課題を先に触れる→講義で不明点を潰す流れが効果的でした。班のディスカッションや1on1は「独学だと長引く詰まり」を短時間で解消してくれます。後半の自走期間に入ったら、作りたい成果物を先に決め、週ごとに最小の提出物を1つに切り出す。このリズムで、忙しい週でも継続できました。

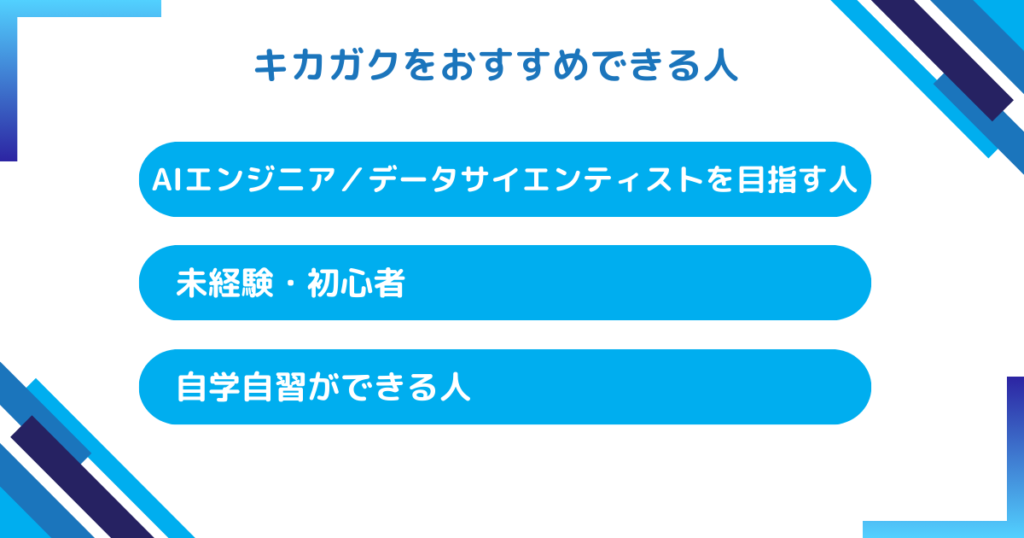

キカガクが向いている人

AIエンジニア/データサイエンティストを目指す人

学習のゴールが“現場で使える力”に置かれており、自走期間の制作物はそのままポートフォリオとして活用できます。無期限の動画視聴で卒業後もアップデートに追従可能。さらにdoda連携のキャリア支援が受けられるため、学び→制作→応募の一連の流れを作りやすいのが強みです。「学ぶだけで終わらない」設計を求める方に合います。

未経験・初心者

基礎から段階的に積み上げるカリキュラムで、初学者がつまずきやすいポイントを想定した説明が多め。講師陣には異業種からの転身者もおり、専門外の視点で噛み砕いてくれるのが安心材料です。数式が不安でも、手を動かす学習で理解を前に進めやすくなっています。

自学自習ができる人

講義だけで完結せず、復習・実装・調べ物の時間を自分で確保できる人ほど伸びます。AI/プログラミングは変化が速いため、「自分で調べて試す」習慣があると相性◎。主体性をベースに、メンタリングやコミュニティを活用する前提で進められる方に向いています。

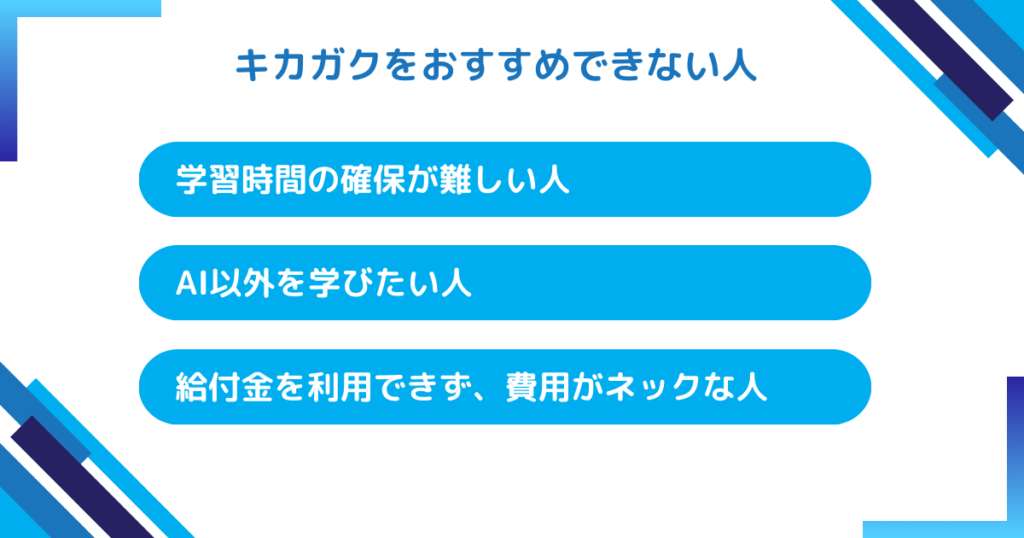

キカガクが向いていない人

学習時間の確保が難しい人

長期コースは6か月+事前学習を見込むため、平日・週末の学習枠を固定できない環境だと苦しくなります。「今の生活についでに足す」感覚だと消耗しやすいので、優先順位の見直しや家族・職場との調整ができない時期は無理をしないほうが安全です。

AI以外を学びたい人

カリキュラムは機械学習/データサイエンス×Pythonに特化。Webサイト制作やフロントエンド開発を主軸にしたい場合、学びの方向がズレる可能性があります。目標がWeb開発中心なら、別の専門コースの方が近道です。

給付金を利用できず、費用がネックな人

給付金対象外だと受講料の負担感が大きいと感じる方もいます。まずは自分が対象かの確認をしましょう。給付金の条件や申請は無料説明会で具体的に確認できるので、判断材料を揃えてから結論を出すのがおすすめです。

申し込み前チェック

- 目的は何か?(転職/現職の自動化/副業)

- ゴールが決まると、学ぶ深さと作るポートフォリオが定まります。転職なら求人に適した技術と成果物を逆算、現職強化なら業務のどこを自動化するかを具体化。

- 週に何時間確保できるか?

- 筆者の経験では、最低でも週5〜7時間、理想は10〜15時間が安定します。家族・職場との合意形成もこの段階で済ませておくと、途中で挫折しにくいです。

- 費用と給付金の可否(対象条件・必要書類・期限)

- 専門実践教育訓練給付金の対象かどうか、必要書類と申請期限を事前に確認。分割やも含め、計画を描いておくと納得感が高まります。

まとめ

キカガクの評判は、迷わない設計(基礎→機械学習→深層学習)、詰まりを短時間で解消できるサポート、成果物が残りやすい学習設計に集約されます。

一方で、学習量はしっかりあり、主体性と時間確保が前提です。サポートや転職支援の“体感差”、給付金の要件と初期負担など、注意点も事前に把握しておくほど安心して進められます。

まず無料説明会で長期コースの進め方を具体化し、ゴールとのズレを確認します。並行して費用と給付金(対象条件・必要書類・期限)をチェックし、分割を含めた回収計画を描きましょう。

評判を鵜呑みにせず、あなたの目的・時間・予算に合うかどうかで最終判断をしていきましょう。