「AIが職を奪う」「AIで社会の常識が変わる」「さまざまな業務が自動化される」など、AIの急速な進化が大きな話題となっています。

プログラミングスクールも数多くありますが、目的に合わないスクールを選ぶと高額な費用や貴重な時間を無駄にしてしまいかねません。

私は臨床検査技師として働きながらキカガクの長期コースを受講し、卒業後も学習を続けた結果、E資格を取得することができました。

この記事では、受講中に感じたことや学習の進め方など、私のリアルな体験を詳しくご紹介します。

この記事を読むことで、キカガク長期コースの具体的な内容だけでなく、そのカリキュラムがあなたのニーズに合っているかを見極めるヒントを得られるでしょう。

AI教育の最前線を走るキカガクの長期コースの魅力をお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください!

受講までの経緯

私は臨床検査技師として病院に勤務していますが、普段使うのはWordやExcel程度で、もともとパソコンに詳しいわけではありません。

オックスフォード大学の調査で「臨床検査技師の仕事が将来的に90%の確率で自動化される可能性がある」と知り、キャリアに不安を感じるようになりました。

ちょうどコロナ禍で外出を控える時間が増えたこともあり、「AIの知識を身につければ、これからの時代でも価値ある人材になれるのでは?」と考えてPythonの勉強を始めました。

- Progate

-

Python I〜Ⅴまでの項目をすべて受講

- Udemyの「Python 100本ノック」

-

問題形式でProgateで学んだ内容を復習

機械学習を本格的に学ぼうとした際に環境構築でつまずき、周囲に質問できる人もいなかったため挫折してしまいました。

その後しばらく学習を中断していたのですが、YouTubeでキカガクの元講師の方が配信している動画を見つけ、わかりやすい解説に感銘を受けました。

これをきっかけにキカガクに興味を持ち、ほかのプログラミングスクールとも比較しながら検討した結果、まずはキカガクの無料相談会に参加してみることにしました。

無料説明会

キカガクの無料相談会は、土曜日にも開催されているうえ、平日も夜遅い時間まで対応しているため、社会人でも参加しやすいのが魅力でした。

実際に参加してみると、長期コースの内容やスケジュール、さらに給付金の活用方法などについて詳しく説明を受けられました。

特に印象的だったのは、長期コースのメリットだけではなく、デメリットや「こういう人は合わないかもしれない」というような率直なアドバイスまでしっかりと教えてくれたことです。

スクールによってはメリットしか語らないケースもある中、ネガティブな面も包み隠さず伝えてくれたことで、より信頼感が高まりました。

後悔しているのは、事前に疑問点やつまずいた箇所などをしっかり整理していかなかったことです。もし質問を用意して参加していれば、相談会でさらに細かい不安を解消でき、より安心して受講を決められたと思います。

受講開始まで

私はもともとキカガクの長期コースを受講するつもりで説明会に参加していたので、終了後すぐに申し込みを行いました。

ただし、受講前には課題の提出や給付金の手続きなど、いくつかこなすべき準備があります。

実際に授業が始まるまでは、最短でも申し込みから2か月ほどかかる見込みです。

専門実践教育訓練給付金の手続き

私の場合は給付対象外だったため、特に手続きを行いませんでしたが、対象となる方は必ず受講開始日の1か月前までに申請が必要です。

手続きを怠ると給付を受けられなくなる可能性がありますので、受講を検討されている方は、余裕をもって準備し、給付金の対象期間や必要書類などをしっかり確認しておきましょう。

入門コースの受講

入金確認のメールが届くと、キカガクが提供する全コースの動画をすぐに視聴できるようになり、「Python&機械学習入門コース」を受講する必要があります。

このコースでは、機械学習に必要な数学やプログラミングの基礎をひと通り学ぶことができ、ここをきちんと修了していないと長期コースでつまずく可能性が高いです。

実際、私は「Python&機械学習入門コース」の受講に時間がかかりました。

そのため、入金を早めに済ませて、可能であれば開講の1か月前にはこのコースを始めておくと余裕を持って学習を進められます。

もし時間に余裕があれば「脱ブラックボックスコース」まで進めておくと、より深い理解が得られるでしょう。

また、会員登録を行うだけで「Python&機械学習入門コース」を視聴できるので、講義の内容を確認してから長期コースに申し込むのも一つの方法です。

実際に、この入門コースを終了しないまま長期コースを迎えてしまった方は、後から追いつくのに苦労している様子でした。スムーズな学習のためにも、計画的な受講を心がけることをおすすめします。

知っといたら良かった情報

G検定はAIの基本的な仕組みや種類、活用事例などを体系的に学び、AIに関する理解を深められる資格です。

私は長期コースが始まってからその存在を知り、「もし事前に知っていたら受験の準備をしていたのに…」と少し後悔しました。

AI分野への理解を広げるには、長期コース受講前にG検定の学習を進めておくのも良い選択だと思います。

長期コースを受講する際のパソコンはWindowsでも問題ありませんが、個人的にはMacをおすすめします。

私自身はMacを使用していて特にトラブルもありませんでしたが、Windowsユーザーの中にはWindows特有のエラーに時間を取られている方がいました。

余計なところで学習時間を奪われないためにも、環境構築が比較的スムーズなMacでの受講を検討してみると良いでしょう。

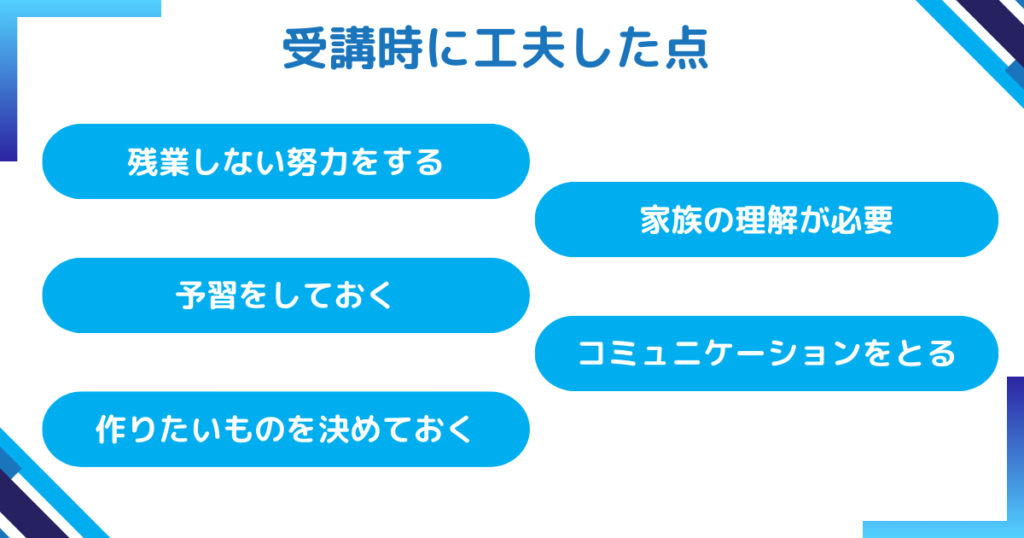

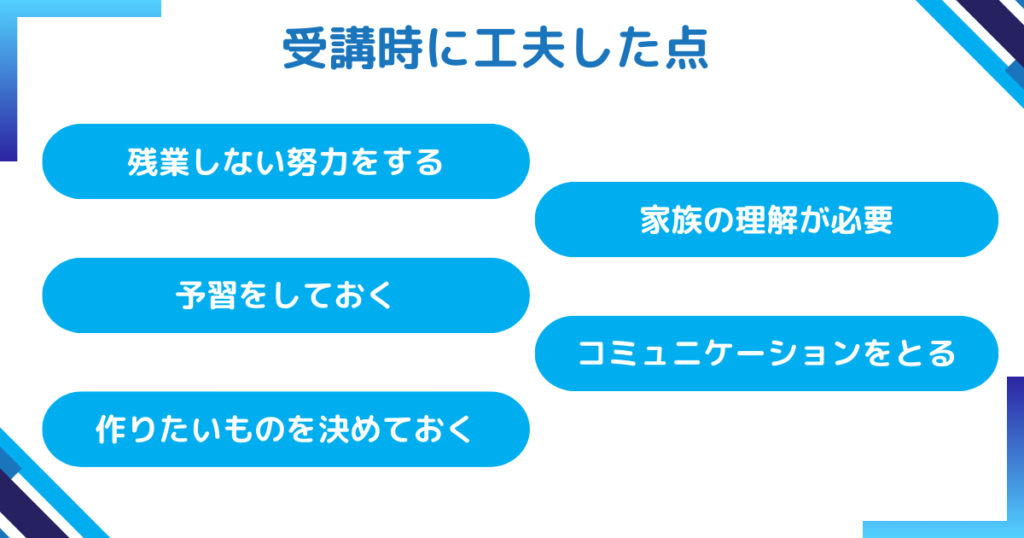

受講時に工夫した点

残業しない努力をする

学習時間を確保することが、長期コース受講における最大の課題だと感じました。

平日に行われる講義は週2日、19時から開始されるため、残業していると参加が難しくなります。

さらに、講義がない日も課題に取り組む必要があるので、講義がある日だけ早く帰ればいいというわけでもありません。

私の場合は、周囲に「定時で帰ります」と宣言して勉強時間を確保する努力をしました。

業務が終わらずに予定通り退社できない日もありましたが、「できるだけ早く終わらせよう」という意識が芽生えたことで仕事の効率も上がったと実感しています。

家族の理解が必要

家族のいる方は、受講前に学習時間を確保するため、しっかり話し合うことをおすすめします。

私の場合は、土日を勉強に充てることを期間限定で了承してもらい、勉強時間を確保できました。

学習にはまとまった時間が必要になるため、家族と事前に相談することでスムーズに進められるようになります。

具体的には、私は毎朝4時頃に起床し、家族が起きるまでの2時間を勉強に充てていました。

また、動画をいつでも視聴できるので、通勤時間やお昼休みを活用して動画学習を進めるようにしていました。

家族との協力体制があったおかげで、限られた時間を有効に使いながら学習を続けることができたと感じています。

予習をしておく

私は、講義が始まるまでに課題をすべて終わらせるようにしていました。

事前に予習をしておくと、理解度が格段に深まります。

特に「わかったつもり」だった部分を改めて確認できるため、学習を効率的に進められました。

また、自分がどこでつまずいているのか把握できるようになるので、講義中に質問もしやすくなります。

同期の人とコミュニケーションをとる

キカガクの長期コースでは、受講開始時に班分けが行われます。

講義の前半1時間は講師からのレクチャーがあり、後半1時間は班ごとに課題を進めたりディスカッションをする時間に充てられます。

参加者の経歴は本当にさまざまで、学習ペースが遅れている方や、講義内容で疑問を抱えている方もいますが、互いに教え合うことで自分自身の理解がさらに深まると感じました。

また、同じ視点やペースで質問できる仲間がいると、「一人じゃない」という安心感やモチベーションにつながります。

講師の方も巡回してサポートしてくれるため、分からないことがあってもすぐに相談できる環境が整っていました。

早めに作りたいものを決めておく

後半の3か月は「自走期間」となり、講義はほとんど行われません。

そのため、あらかじめ作りたいプロダクトや具体的な目標を決めておくことが大切です。

エラーに長時間悩まされ、解決するだけで1日が終わってしまうことも珍しくないため、限られた時間を有効に使うには、早めに進むべき方向を明確にしておくとスムーズに取り組めます。

また、1on1の機会を利用して講師の方と相談しながら目標設定を行えば、迷いや不安を減らし、学習をより効率的に進めることができます。

卒業後の学習

卒業後は、Kaggleのタイタニックに取り組みながらデータ分析の復習を進めていました。

仲間と雑談しつつ、和気あいあいと進められたため、楽しく学習できたと思います。

その一方で、E資格の勉強も同時に開始。受験資格を得るには「E資格対策コース」と「E資格事前確認テスト」の受講を終えておく必要があり、遅くとも1か月前にはすべて修了するのが望ましいです。

実際に学習を進めてみると、まだ知らないことが多く苦労しましたが、どうにかE資格に合格できました。

また、キカガクの講義の中には医療に特化したコースもあるため学習には困ることはないです。

AIの基礎力が足りないと感じたため、統計の知識を強化する目的で統計検定2級も取得しました。

長期コースについて

このカリキュラムは、前半で知識や技術を基礎から学び、後半で実際にアプリケーションを開発する流れになっています。

初心者でも無理なくスタートできるよう、Pythonプログラミングから機械学習・深層学習まで体系的に身につけられる構成です。

特に自走期間では、学んだ内容を統合して実際に手を動かすことで、実務に直結する高い実践力を養うことができます。

長期コースのおすすめな人

AIエンジニア・データサイエンティストを目指す

受講中の制作物をポートフォリオとして活用でき、dodaと連携したキャリアサポートを受けられます。

動画視聴は無期限提供のため、卒業後も学び続けられる点も魅力です。

未経験・初心者

基礎から丁寧に学べるカリキュラムが整っているので、プログラミングやAIの知識がゼロでも安心。

初心者に寄り添った講師陣のサポートで、実務に活かせるスキルを身につけやすい環境です。

自学自習ができる人

講義だけでなく、自主的に復習・応用する姿勢が必須。

AIやプログラミングは進化が速いため、常に情報収集と手を動かして学び続ける意欲が求められます。

キカガクをおすすめできない人

学習時間の確保が難しい人

長期コースでは事前学習や課題に時間を割く必要があり、平日や土日を学習に充てる覚悟が求められます。

生活スタイルを大きく変えずに取り組むのは難しいため、十分な学習時間を確保できない方には向きません。

AI以外のプログラミングを学びたい人

本コースは機械学習やデータサイエンスが中心で、主にPythonを使用します。

Webアプリ開発やフロントエンドなど、AI以外の分野を学びたい方には適していません。

AIエンジニアやデータサイエンティストを目指す方にはおすすめです。

専門実践教育訓練給付金を利用できない人

給付金を利用できない場合、受講料が高額に感じられるかもしれません。

給付金の対象となるかを事前に確認し、申請手続きはスクールのサポートを受けながら進めるのがおすすめです。

もし対象外の場合は、費用面をしっかり検討する必要があります。

まとめ

キカガク長期コースを受講するにあたり、学習をスムーズに行うためのポイントを中心にご紹介してきました。

給付金制度を活用すれば費用面での負担を軽減できるため、仕事と両立しながら着実にAIや機械学習の知識を深めたい方には、まさにうってつけのコースといえるでしょう。

少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ一度無料説明会に参加してみてください。

実際の講義スタイルやサポート体制、学習環境などを直接知ることで、より納得感を持って受講を始められるはずです。