- AIは特別な人しか扱えないんでしょ

- 数学やプログラミングができないと無理そう

- AIは何でもできると思っていた

実際のところ、AIは万能ではありませんし、誰でも使いこなせる技術になりつつあります。仕組みを知らないまま使うと不安を感じることもあるでしょう。

AIが仕事を奪うのではないかという危機感から学習を始めディープラーニング協会のE資格を取得しました。

学んでいくうちに、「AIには得意なことと苦手なことがある」ということを理解し、正しく活用することの重要性を実感しました。

この記事では、AIの仕組みやAIの得意・不得意をわかりやすく解説します。また、AIを理解するために必要な基礎知識に加え、学習範囲の概要についても紹介します。

AIを「特別な技術」ではなく「身近なツール」として理解し、うまく活用できるように、一緒に学んでいきましょう!

そもそもAIってなに?

AI(人工知能)とは、「大量の知識やデータをもとに、高度な推論を的確に行うことを目指した技術」と定義されます。つまり、人間が脳内で行う「考える」「認識する」「計算する」といった知的な作業を、コンピューターで再現しようとするものです。

AIは、データを分析してパターンを見つけたり、判断を下したりすることで、人間の意思決定を支援する技術として、さまざまな分野で活用されています。

AIを活用する際は、 AIが得意な部分を任せつつ、人間が判断すべき部分を見極めることが重要です。

AIの構成要素

- AI(人工知能)

- 広い意味での「知的な処理をする技術」全般

- 機械学習(Machine Learning)

- Aデータから自動的にルールを学ぶ技術

- ディープラーニング(Deep Learning)

- 人間の脳のようにデータを深く学習する手法

「AI = ディープラーニング」だと誤解されがちですが、AIの中に機械学習があり、その一部にディープラーニングが含まれるという構造になっています。

AI(人工知能)は広い概念であり、ルールベースのシステムや統計的手法も含まれます。その中でも、機械学習はデータからパターンを学習する技術であり、さらに機械学習の一分野として、より高度なデータ処理が可能なディープラーニング(深層学習)が位置付けられています。

AIはさまざまな技術の集合体として発展しています。

AIの基本的な動作原理

AIは 「学習」と「推論」 の2つのステップで動作します。

- 学習(Learning)

-

事前に与えられたデータを分析し、何らかの法則やパターンを見つけること

- 推論(Inference)

-

学習で得た知識をもとに、新しいデータに対して判断を下すこと

例えば、AIに「猫の画像」をたくさん見せて学習させると、「猫とはどんな特徴を持つか」がわかります。その後、新しい画像を見せたときに「これは猫か?」と判断できるのが推論の役割です。

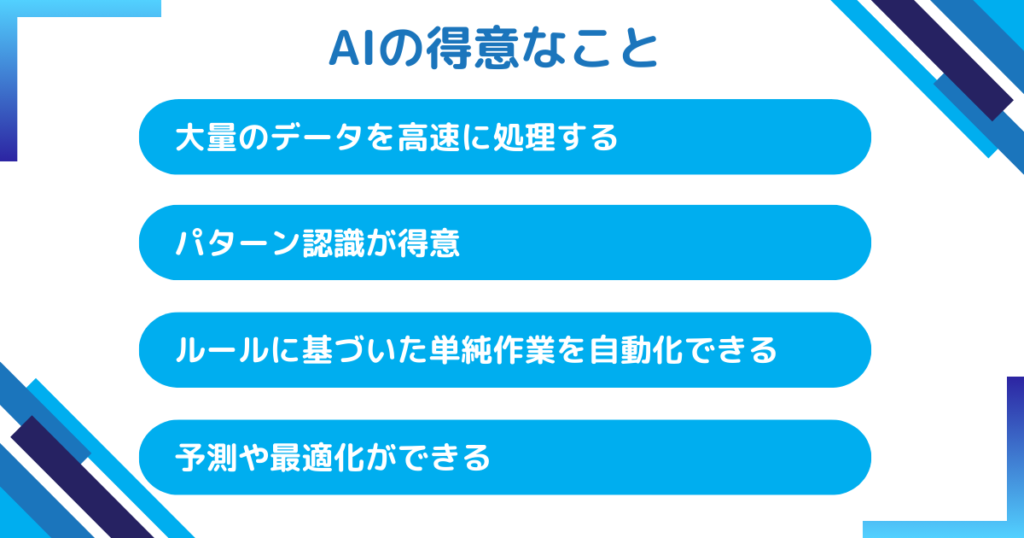

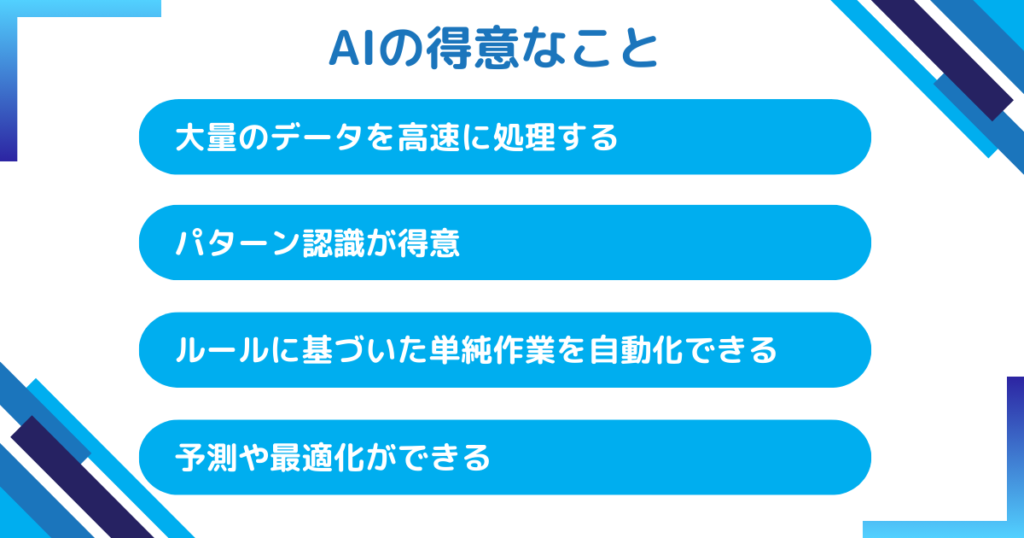

AIの得意なこと

大量のデータを高速に処理する

AIは膨大なデータを短時間で処理できます。例えば、医療の分野では、過去の検査データをもとに疾患のリスクを予測したり、数百万件の論文を瞬時に解析して新しい知見を導き出したりすることが可能です。人間では到底処理しきれないデータ量でも、AIなら短時間で対応できます。

- 医療診断

- 診療記録を瞬時に分析

- 金融取引

- 株式市場のデータをリアルタイムで処理

- 検索エンジン

- 関連情報を瞬時に抽出する。

パターン認識が得意

AIは、大量のデータの中から規則性や特徴を見つけるのが得意です。膨大な情報を瞬時に分析し、人間には見えにくいパターンを発見することができます。

- 画像認識

- X線やCT画像から異常を検出する

- 音声認識

- 話し声を文字に変換する

- 不正検知

- クレジットカードの不正利用を検出する

ルールに基づいた作業を自動化できる

AIは、一度学習したルールに基づいて作業を繰り返すのが得意です。人間が行うと時間がかかる単純作業を、AIが代わりに処理することで効率化が図れます。

- 工場での製品検査

- カメラとAIを使って不良品を自動で判別

- 事務作業の自動化

- 決められたフォーマットのデータ入力や整理を自動化

- チャットボット

- カスタマーサポートで定型的な質問に自動で回答

予測や最適化ができる

AIは、過去のデータから未来を予測したり、最適な判断を導き出すのが得意です。AIはデータをもとに、より良い判断や計画を立てることができます。

- 天気予報

- 過去の気象データをもとに天気の変化を予測

- 需要予測

- スーパーやコンビニの商品在庫を最適化

- 交通渋滞予測

- カーナビが最適なルートを提案

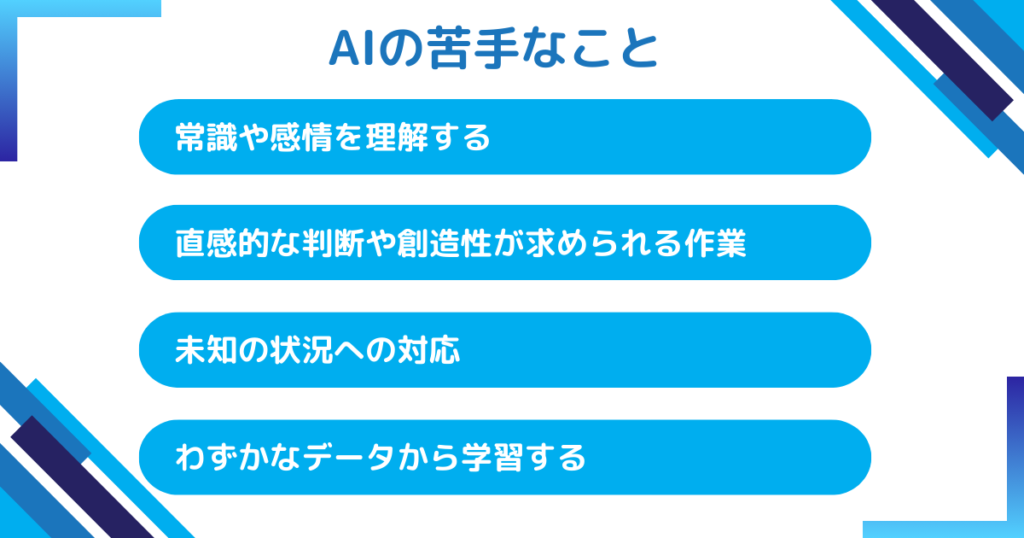

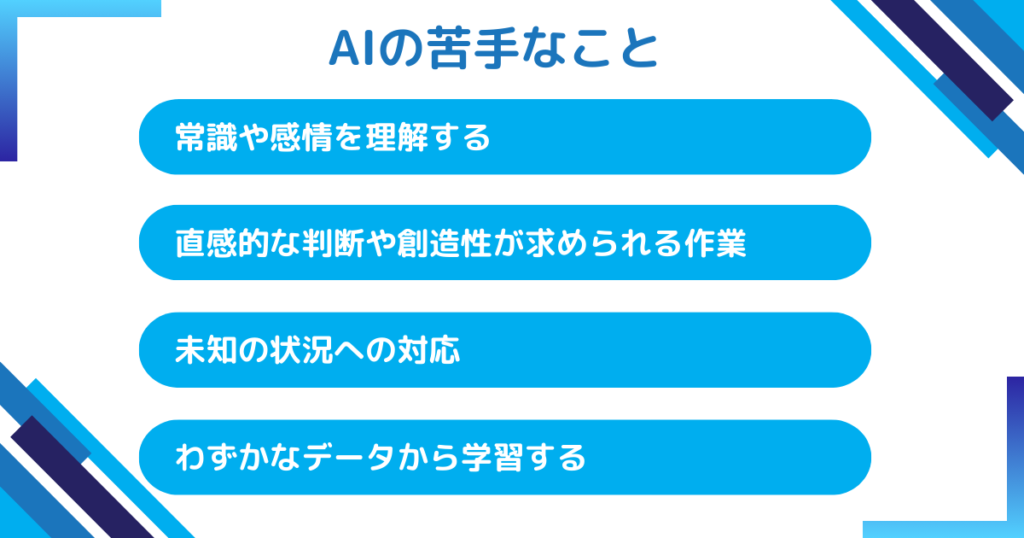

AIが苦手こと

常識や感情を理解する

AIは大量のデータからパターンを学習することは得意ですが、人間のように「空気を読む」ことはできません。

- ジョークや皮肉を理解できない

-

「これは冗談?」と判断することができない

- 人間の感情を正確に読み取るのが難しい

-

表情や声のトーンを分析できても、真意をくみ取るのは苦手

AIがニュース記事を自動生成すると、内容は正しくても「人間の気持ちを考慮した表現」にはなりにくいことがあります。

直感的な判断や創造性が求められる作業

AIは過去のデータから学習するため、「これまでにないアイデア」を生み出すのは苦手です。

- アートやデザインの完全な創造

-

既存のスタイルを模倣はできるが、まったく新しい表現を生み出すのは難しい

- 研究や科学的発見

-

大量のデータ分析はできるが、「直感」や「ひらめき」による発見はできない

- ストーリーの創作

-

小説や脚本を作れるが、人間らしい感動的なストーリーは作りづらい

AIが作曲や絵画を生成することはできますが、それは過去のデータをもとにしたものであり、人間のような独自のひらめきや感性を持つわけではありません。

未知の状況への対応

AIは、学習した範囲内でしか判断できません。新しい環境や前例のない出来事には対応しにくいのが特徴です。

- 予測できない出来事に弱い

-

災害時の緊急対応など、過去にないケースへの対応が難しい

- ルールが頻繁に変わる場面が苦手

-

法律や規制が変わると、新しいデータで学習し直さないと対応できない

- 例外的なケースへの柔軟な判断ができない

-

ルール通りに動くが、臨機応変な対応が難しい

自動運転AIが「交通ルールにない特殊な状況」に遭遇すると、適切な判断ができずに停止してしまうことがあるでしょう。

わずかなデータから学習する

AIは大量のデータをもとに学習するため、データが不足していると正確な判断ができません。

- 学習データが少ないと誤った予測をする

-

正確な判断ができず、誤った結果を出すことがある

- バイアス(偏り)があると、誤った結論を導くことがある

-

特定のパターンばかりを学習し、誤った判断をする可能性がある

- 特殊なケースに対応しにくい

-

AIは学習した範囲内でしか判断できない

AIが医療診断を行う場合、学習データに特定の年齢層や人種のデータしかなかった場合、それ以外の患者に対しては正確な診断ができない可能性があります。

よりAIを理解するために

AIを理解するためには学習するのが1番だと思うのですが、AIを学ぶと聞くと、「高度な数学や複雑なプログラミングが必要なのでは?」と不安に思うかもしれません。しかし、AIの基本的な動作原理を理解するためには、 最低限の数学の知識と、簡単なプログラミングスキルがあれば十分です。

AIの学習プロセスは「データのパターンを見つけ、ルールを作る」というものですが、その背景には 統計の考え方が関係しています。また、実際にAIを動かすには、 Python というプログラミング言語を使うことが一般的です。Pythonはシンプルで分かりやすい言語なので、初心者でも学びやすいのが特徴です。

AIの内容を理解するための知識

AIを理解し、効果的に活用するためには、数学・Python・機械学習・ディープラーニングの4つのステップを押さえることが重要です。これから学習を始める方にとって、全体像をつかんでおくことは、効率的な学習への近道になります。

それぞれのステップを簡単に解説し、AIの全体像を明らかにしていきます。これらのステップを理解しておくことで、「AIを作る側」 だけでなく、「AIを活用する側」 としても、より深くAIと向き合い、適切に活用できるようになります。

これらの基礎知識を早い段階で把握しておけば、もっとスムーズにAIの学習を進められたと感じています。

AIにおける最低限の数学

- 微分(偏微分まで)

- 線形代数(内積、勾配など)

- 基礎統計(分散、標準偏差など)

- 最低限の理解を目指す

AIを学ぶために高度な数学の知識は必要ありませんが、最低限の数学的な理解があると、AIの仕組みがより明確になります。

機械学習やディープラーニングの基礎を理解するために、以下の3つの分野を押さえておくと役立ちます。

微分(偏微分まで)

機械学習では、「誤差(損失)をできるだけ小さくする」ことが重要になります。そのために使われるのが微分です。

例えば、AIが予測をしたときにどれくらい間違えたかを示す「損失関数」は、微分を使って最小化できます。偏微分まで理解できると、複数のパラメータを調整しながらAIを最適化する仕組みを理解しやすくなります。

線形代数(内積、勾配など)

AIのモデルは、多くのデータを扱うために線形代数の考え方を使います。

例えば、機械学習では複数の変数を一度に扱うことが多いため、ベクトルや行列を使ってデータを整理すると、計算がシンプルになります。内積や勾配の概念を理解することで、データの関係性を数学的に表現しやすくなります。

基礎統計(平均、分散、標準偏差など)

AIはデータを扱う技術なので、統計の基礎知識が重要になります。

- 平均:データの中心的な値を知る

- 分散・標準偏差:データのばらつきを知る

これらの概念を理解すると、データの特徴を分析しやすくなり、AIの出力結果を正しく評価できるようになります。

Python の基礎

- データ構造(整数・実数・文字列)を理解する

- 算術演算子・比較演算子を使って計算や条件判定を行う

- リスト・タプル・辞書を活用してデータを整理する

- 関数を定義して、コードを効率的に管理する

- クラスを使ってオブジェクトを扱う

Pythonの基本を押さえることで、AIや機械学習のプログラムをスムーズに理解できるようになります。

最初は簡単なコードから試しながら、少しずつ慣れていきましょう!

データ構造(整数・実数値、文字列)

Pythonでは、データを扱うための基本的な型があります。

- 整数(int)

10, -5, 1000整数値

- 実数(float)

3.14, -2.5, 0.001小数を含む数値

- 文字列(str)

"Hello",'Python'テキスト情報

x = 10 # 整数

y = 3.14 # 実数

name = "Python" # 文字列算術演算子、比較演算子

Pythonでは、数値の計算や比較を行うための演算子が使えます。

算術演算子(計算に使う)

| 演算子 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

+ | 足し算 | 5 + 3 → 8 |

- | 引き算 | 5 - 3 → 2 |

* | 掛け算 | 5 * 3 → 15 |

/ | 割り算 | 5 / 2 → 2.5 |

// | 整数の割り算 | 5 // 2 → 2 |

% | 割り算の余り | 5 % 2 → 1 |

** | べき乗 | 2 ** 3 → 8 |

比較演算子(値を比較する)

| 演算子 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

== | 等しい | 5 == 5 → True |

!= | 等しくない | 5 != 3 → True |

< | より小さい | 3 < 5 → True |

> | より大きい | 5 > 3 → True |

<= | 以下 | 3 <= 3 → True |

>= | 以上 | 5 >= 3 → True |

a = 10

b = 3

print(a + b) # 足し算 → 13

print(a > b) # a は b より大きい? → Trueリスト、タプル、辞書

Pythonでは、複数の値をまとめて扱うためのデータ構造があります。

リスト(list):変更可能なデータの集合

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

print(fruits[0]) # "apple"

fruits.append("orange") # 要素を追加タプル(tuple):変更不可なデータの集合

colors = ("red", "green", "blue")

print(colors[1]) # "green"

# colors[0] = "yellow" # エラー(変更できない)辞書(dict):キーと値のペアでデータを管理

person = {"name": "Alice", "age": 25}

print(person["name"]) # "Alice"

person["age"] = 26 # 値を変更関数

関数を使うと、特定の処理をまとめて再利用できます。

関数の定義と呼び出し

def greet(name):

return f"Hello, {name}!"

print(greet("Alice")) # "Hello, Alice!"引数と戻り値

nameは引数(関数に渡す値)returnは戻り値(関数の結果を返す)

クラス

Pythonでは、「クラス」を使ってオブジェクトを作成できます。クラスを使うことで、関連するデータや処理をまとめることができます。

クラスの作成と使用

class Person:

def __init__(self, name, age):

self.name = name

self.age = age

def introduce(self):

return f"My name is {self.name}, and I am {self.age} years old."

person1 = Person("Alice", 25)

print(person1.introduce()) # "My name is Alice, and I am 25 years old."クラスのポイント

__init__は、クラスの初期設定をする特別な関数selfは、クラスの中で自分自身を指すintroduce()は、名前と年齢を表示する関数

機械学習の流れ

- 機械学習は、データからルールを見つけること

- ルールは数式(関数)で表せる

- ルールがどれくらい正しいかを測る仕組みがある(誤差の評価)

- 誤差を減らすために、パラメータを調整(学習)する

機械学習は、データを使って最適なルールを見つけ、より正しい予測ができるように調整していくプロセスです。

例えば、身長と体重のデータがたくさんあったとします。このデータをもとに、「身長が○○cmなら、体重はだいたい△△kgくらいになりそう」と予測するルールを見つけるのが機械学習の役割です。

この流れを理解すれば、「AIがどのように学習しているのか?」のイメージがつかめるはずです!

ルールは「関数」で表せる

機械学習が見つけるルールは、関数(数式) の形で表すことができます。

例えば、「身長と体重の関係は、ある直線で表せる」としましょう。

直線には

- 傾き(a):どのくらいの角度で上昇・下降するか

- 切片(b):直線の位置(高さ)

という2つの特徴があり、この「傾き」と「切片」の数値を適切に決めれば、データに合ったルール(関数)を作ることができます。

良いルールを見つけるには?

良いルールとは、「実際のデータにできるだけ近い予測をするルール」 のことです。

しかし、最初に適当に作ったルールは、たいてい間違えています。

そこで、「どのくらい間違えたか?」を測る仕組みが必要になります。

間違いを測る(誤差の評価)

間違いを測る方法の一つが、「実際のデータと予測のズレを計算する」 ことです。

例えば

- AIが 「この人の体重は65kgだ」と予測した

- 実際の体重は 70kgだった

この場合、5kgのズレ(誤差)があります。

このズレが小さいほど、より正確なルール(関数)になっていると言えます。

機械学習では、このズレを数値化して評価する方法(損失関数)を使い、より正確なルールを探します。

最適なルールを探す(学習のプロセス)

ズレ(誤差)を小さくするには、ルールの「傾き(a)」と「切片(b)」をうまく調整すればよさそうです。

この調整を 「パラメータを学習する」 と言います。

機械学習では、大量のデータを使って、AIが自動的に最適なパラメータを見つけてくれます。これにより、「できるだけ誤差が小さいルール」を作り出すことができます。

機械学習の基礎

- 教師あり学習

- 正解付きのデータを使って学習する方法

- 分類と回帰のタイプに分けられる

- 教師なし学習

- データの特徴やパターンを自動的に見つける

- クラスタリング(グループ分け)や異常検知に使われる

機械学習とは、「データを使ってルールを見つけること」です。

機械学習にはさまざまな種類がありますが、大きく分けると「教師あり学習」と「教師なし学習」の2つに分類されます。

これらの違いを理解することで、AIがどのようにデータを学習するのかが見えてきます。

教師あり学習(Supervised Learning)

「正解付きのデータ」を使って学習する方法です。

例えば、「この画像は猫、この画像は犬」といった ラベル(正解)がついたデータ をAIに与え、AIがそのパターンを学習します。その後、新しいデータを見たときに「これは猫っぽい」「これは犬っぽい」と判断できるようになります。

教師あり学習には、さらに2つのタイプがあります。

- 分類(Classification)

-

データをカテゴリに分類する(例:「猫 or 犬」「病気あり or なし」)

- 回帰(Regression)

-

数値を予測する(例:「家の価格を予測」「血糖値を予測」)

- 単回帰分析

- 重回帰分析

- リッジ回帰

- ラッソ回帰

- ロジスティク回帰

- k 近傍法

- サポートベクトルマシン

- 決定木

- ランダムフォレスト

教師なし学習(Unsupervised Learning)

「正解がないデータ」からパターンを見つける方法です。

例えば、大量の患者データがあったとして、「どの患者グループが似ているか?」をAIに分析させると、特徴が似た患者をグループに分けることができます。この場合、事前に「この患者は〇〇の病気」といったラベルをつけなくても、AIがデータの特徴をもとに分類してくれます。

- データの特徴やパターンを自動的に見つける

- クラスタリング(グループ分け)や異常検知に使われる

- k 平均法

- 主成分分析

教師あり学習と教師なし学習の違い

| 教師あり学習 | 教師なし学習 |

|---|

| データの特徴 | 正解ラベルがある | 正解ラベルがない |

| 目的 | 新しいデータの予測 | データのパターン発見 |

| 例 | 画像認識 病気診断 売上予測 | クラスタリング 異常検知 |

| 代表的な手法 | 決定木 サポートベクターマシン ニューラルネットワーク | K-means 主成分分析 |

ディープラーニングの基礎

- 人間の脳の神経回路をモデルにした「ニューラルネットワーク」という仕組み

- 順伝播はデータを入力し、特徴を抽出して、最終的な結果を出す流れ

- 逆伝播は間違えた部分を修正し、AIが少しずつ賢くなる仕組み

- AIは大量のデータを使い、効率よく学習するための工夫をしている

AIの中でも特に強力な技術である「ディープラーニング(深層学習)」は、「ニューラルネットワーク」という仕組みを使っています。これは、人間の脳の神経回路をモデルにしたものです。

ディープラーニングを理解するためには、ニューラルネットワークの数学的な仕組みを学ぶことが重要です。

特に、順伝播(フォワードプロパゲーション) と 逆伝播(バックプロパゲーション) の計算は、ニューラルネットワークの動作を理解する上で不可欠です。これらの計算を通じて、AIがどのように学習し、パラメータ(重み)を調整していくのかのイメージをつかむことが大切です。

ニューラルネットワークのパラメータがどのように更新されるのかを直感的に理解することを意識しましょう。

ニューラルネットワークの計算(順伝播)

ニューラルネットワークは、「入力 → 計算 → 出力」 という流れで情報を処理します。この流れを「順伝播(フォワードプロパゲーション)」と呼びます。

たとえば、手書きの数字を認識する場合…

- 入力(データを受け取る)

- 画像のピクセル情報を読み取る(例:「これは5の画像かな?」)

- 計算(データを変換して処理)

- 画像の特徴を分析し、数字の形に近いものを探す

- 出力(結果を出す)

- 「この画像は5っぽい!」とAIが判断

データの変換には2つのステップがあり、「データをどのように変換するか」がポイントになります。

- 線形変換(簡単な計算)

-

入力データに対して「重み」と「バイアス」という数値をかけて調整する

例えば、身長と体重の関係を計算するときに、「身長×0.5 + 5kg」 のような計算をするイメージ

このときの重みが0.5、バイアスが + 5になります。

- 非線形変換(データの特徴を強調)

-

ただの計算では表現しきれない複雑な関係を学習するために、特殊な変換を加える

例えば、「ReLU」という方法を使うと、「0以下の値はカットする」というルールを適用し、不要な情報を減らします。

この順伝播の流れを何層にも重ねることで、ニューラルネットワークはより複雑な特徴を学習できるようになります。

ニューラルネットワークの学習(逆伝播)

ニューラルネットワークは、最初は適当に予測をします。でも、それでは正しくないので、「どれくらい間違えたか?」を確認しながら少しずつ学習していきます。この仕組みを「逆伝播(バックプロパゲーション)」といいます。

たとえば、AIが「7の画像」を「4」と間違えた場合…

- 誤差を計算する(どのくらいズレたか?)

- 7と4は全然違う!どこで間違えたのか?」とAIが考える

- 間違いを修正するために少しずつ調整

- 「この特徴は7に近い」「こっちは違う」といったデータの重みを修正する

- 学習を繰り返して、正解に近づける

- 何度も調整を繰り返しながら、正しく認識できるようになる

AIが学習を効率よく進める工夫

AIは、大量のデータを使って学習しますが、効率よく学ぶためにいくつかの工夫をしています。

- 勾配降下法(こうばいこうかほう)

-

少しずつ間違いを修正する方法

一気に修正すると混乱するので、「ちょっとずつ調整する」ことで学習を安定させる

- ミニバッチ学習

-

たデータを小分けにして学習する方法

大量のデータを一度に学習すると計算が大変なので、小さなグループ(ミニバッチ)に分けて学習する

まとめ

AIの基礎知識と全体像 について解説しました。

これからの時代、AIはますます身近なものになり、私たちの生活や仕事の中で一般的に使われるようになるでしょう。そのため、AIの特徴や仕組みを理解しておくことは、とても重要です。

これから学習を始める方にとって、最初に全体像をつかむことは、効率的に学ぶための近道 になります。本記事で紹介した内容を参考にしながら、少しずつ学びを進めてみてください!